こんにちは。英語塾コアラボ代表の染谷です。

高校入学、おめでとうございます。

新しい環境、新しい学びのスタートにワクワクと不安が入り混じっている時期ではないでしょうか。

「高校英語って、中学と比べて何がどう違うんだろう?」

そんな不安を抱えながら、このページにたどり着いてくださった保護者の方も多いと思います。

実は、高校英語で差がつき始めるのは「入学してからたった9週間」──つまり、春から夏にかけてのこの時期なんです。

今回は、高1の春〜夏で英語力の土台をどう築き、どう親御さんがサポートできるのかを、現場での経験をもとにお伝えします。

目次

なぜ高1の春〜夏が勝負なのか

中学英語と高校英語、何が違うの?

高校英語は、中学英語の延長線上にありながらも、「量」「スピード」「深さ」のすべてにおいて格段にレベルが上がります。

中学卒業時点で学習する英単語数は約2,500語ですが、高校ではさらに約2,500語を上積みして、合計5,000語レベルが求められるようになるんです。

これを3年間で習得すると考えると、1年あたり約830語。つまり、1日あたり約2〜3語のペースで新出単語が出てくることになります。

さらに、文法も複雑化します。

中学で習った「現在完了」「受動態」「関係代名詞」といった基礎文法に加え、高校では「時制の一致」「仮定法」「分詞構文」「比較構文」など、英語の構造そのものを深く理解しないと対応できない単元が次々に登場します。

授業スピードも速く、「わからないまま進んでしまう」という状況が起こりやすいのが高校英語の特徴です。

最初でつまずくと、ずっと引きずる

高1の4月から6月にかけて学ぶ内容は、すべての英語学習の「土台」になります。

特に、4月〜5月に習う「文型(SVOC)」と「時制」は、今後3年間の英語を支える大黒柱。

ここで理解が曖昧なまま進んでしまうと、2学期以降の「不定詞」「分詞」「関係詞」といった重要単元でつまずきやすくなります。

実際、コアラボに相談に来られる高2・高3の生徒さんの多くが、「高1の最初でわからなくなった」と振り返ります。

逆に言えば、この時期に正しい学習習慣と理解のベースをつくれれば、その後の英語学習がグッと楽になります。

「最初の9週間」を大切にすることが、3年間の英語人生を左右すると言っても過言ではないんです。

高1の春〜夏(9週間)で学ぶ主な内容

4月:文型と品詞の基礎

高校英語のスタートは「文型」から始まります。

SV・SVC・SVO・SVOO・SVOCという5つの文型を学びますが、これは英文を正確に読み解くための「地図」のようなもの。

どの単語が主語で、どの単語が動詞で、どの部分が補語で…と英文の構造を見抜く力がここで養われます。

中学までは「なんとなく意味がわかればOK」だったものが、高校では「構造的に理解する」ことが求められるようになるんです。

コアラボでも、最初の授業では必ず文型の確認を行います。

「なんでこの文がSVOCなのか、自分の言葉で説明できるかな?」と問いかけると、最初は戸惑う生徒さんがほとんど。

でも、ここで丁寧に理解を深めておくと、その後の読解力が大きく変わってくるんです。

5月:時制の理解と使い分け

5月に入ると「時制」の単元に入ります。

現在形・過去形・未来形に加え、現在完了・過去完了・未来完了といった「完了形」の理解が求められます。

「完了形って、結局どういう意味なの?」と混乱する生徒さんが多いのもこの時期です。

特に、「現在完了」と「過去形」の違い、「現在完了進行形」の使い方など、日本語にはない概念を英語で理解しなければならず、ここでつまずく生徒さんが一気に増えます。

時制の理解が曖昧なまま進むと、文法問題でも長文読解でも、「なんとなくこの時制かな」という感覚頼みになってしまい、得点が安定しません。

逆に、時制をしっかり使い分けられるようになると、英語の文章全体の「時間の流れ」が見えるようになり、文意をつかむ力が飛躍的に伸びます。

6月:助動詞と受動態

6月になると「助動詞」と「受動態」を学びます。

[translate:can]、[translate:may]、[translate:must]、[translate:should]など、意味が似ている助動詞をどう使い分けるか。

さらに、受動態では「誰がやったか」ではなく「何がされたか」に焦点を当てる英語独特の発想を理解する必要があります。

これも、日本語とは語順や考え方が異なるため、「感覚的に理解しづらい」という声をよく聞きます。

このあたりで最初の定期テストが実施されることが多く、ここまでの内容を正確に理解しているかどうかが問われます。

「テストで点は取れたけど、実はよくわかっていない」という状態で進んでしまうと、夏以降にさらに苦しくなってしまうんです。

7月:不定詞・動名詞・分詞

7月になると、準動詞と呼ばれる「不定詞」「動名詞」「分詞」の単元に入ります。

これらは、動詞を名詞や形容詞、副詞として使うための文法で、英語の表現力を大きく広げる重要な要素です。

しかし、「[translate:to + 動詞の原形]と[translate:動詞のing形]、どっちを使えばいいの?」と混乱する生徒さんが続出するのもこの時期。

用法がいくつもあり、それぞれの違いを理解するには、単なる暗記ではなく「文脈での使い分け」を身につける必要があります。

ここまでが、高1の春〜夏(約9週間)で扱う主要な文法内容です。

これらをしっかり理解し、定着させられるかどうかが、夏休み以降の英語学習を大きく左右します。

9週間で英語力を伸ばす「逆算カレンダー」

逆算思考で計画を立てる

高1の春〜夏を有効に過ごすには、「逆算思考」が大切です。

夏休み前の定期テスト(多くの学校で7月中旬〜下旬)を「ゴール」と設定して、そこから逆算して今やるべきことを明確にしていきましょう。

9週間を「3週間×3ブロック」に分けて考えると、学習の進め方が見えてきます。

【第1ブロック】4月第2週〜4月末(3週間):文型と品詞の徹底理解

この時期の目標:5文型をすべて自分の言葉で説明できるようになる。主語・動詞・目的語・補語の見分けができる。

やるべきこと:

・学校の教科書の例文を1日3文ずつノートに書き写し、文型を分析する

・文法問題集の「文型」の章を1周する

・わからない箇所は、学校の先生や塾の先生に質問して必ず解決する

親ができるサポート:

「今日はどんな文型を習ったの?」と聞いてみる。

説明できたら「すごいね、わかりやすい!」と反応してあげる。

説明に詰まったら、「じゃあ、もう一回教科書見てみたら?」と促す程度にとどめる。

【第2ブロック】5月第1週〜5月第3週(3週間):時制の使い分けをマスター

この時期の目標:現在完了・過去完了の意味を正確に理解し、文法問題で8割以上正解できるようになる。

やるべきこと:

・時制ごとに例文を10個ずつピックアップし、音読する

・学校のワークの時制問題を3周解く(1周目:答えを見ながら/2周目:自力で/3周目:間違えた問題のみ)

・時制を意識しながら、教科書の長文を毎日1段落ずつ音読する

親ができるサポート:

「現在完了って、どういう意味なの?」と興味を持って聞いてみる。

子どもが説明してくれたら、「へえ、そうなんだ!お母さんも知らなかった」と共感する。

テスト範囲が発表されたら、「範囲の確認できてる?」とさりげなく声をかける。

【第3ブロック】5月第4週〜6月第2週(3週間):助動詞・受動態・準動詞の総まとめ

この時期の目標:定期テストで目標点(平均点以上、または自己ベスト)を取る。

やるべきこと:

・テスト2週間前から、学校のワーク・問題集を最低2周する

・覚えていない単語・熟語をリストアップし、毎日20個ずつ暗記する

・教科書本文を「日本語→英語」で再現できるまで音読する

・間違えた問題は、「なぜ間違えたのか」をノートに書き出す

親ができるサポート:

「暗記があるなら、問題出すよ!」と協力的な姿勢を示す。

「今日はどこまで進んだの?」とスケジュールを一緒に確認する。

感情的に叱らず、「応援してるよ」「見てるよ」と安心の言葉をかける。

実際の生徒事例:春〜夏で変わった高1生

事例① Aくん:中学英語は得意だったのに高校でつまずいた

Aくんは中学時代、英語の成績は常に90点以上。高校でも余裕だろうと思っていました。

ところが、高1の最初の定期テストで58点を取ってしまい、本人も保護者の方もショックを受けていました。

「文型がわからない」「時制の使い分けが曖昧」という状態で、授業についていけなくなっていたんです。

コアラボでは、まず「文型」の理解を徹底的にやり直しました。

SVOCの構造を1文ずつ丁寧に分析し、「なぜこの文がこの文型なのか」を自分の言葉で説明できるまで繰り返しました。

並行して、時制の使い分けも例文ベースで理解を深めていきました。

2ヶ月後の期末テストでは76点まで回復し、夏休み明けには安定して80点台をキープできるようになりました。

事例② Bさん:英語が苦手で不安だった高1生

Bさんは中学時代から英語が苦手で、高校入学時から「ついていけるか不安」と相談に来られました。

最初は単語も文法も曖昧な状態でしたが、「まずは毎日10分、英語に触れる習慣をつけましょう」とアドバイスしました。

具体的には、教科書の音読を1日1段落、単語を1日10個ずつ覚える、という小さな目標から始めました。

コアラボでは、毎週の授業で「今週覚えた単語テスト」と「文法の確認テスト」を実施し、小さな成功体験を積み重ねていきました。

保護者の方も「今日はどんなこと習ったの?」と興味を持って声をかけてくださり、家庭でのサポートも万全でした。

6月の定期テストでは、目標の60点を超えて68点を取ることができ、本人の自信にもつながりました。

親ができる「ちょうどいい関わり方」

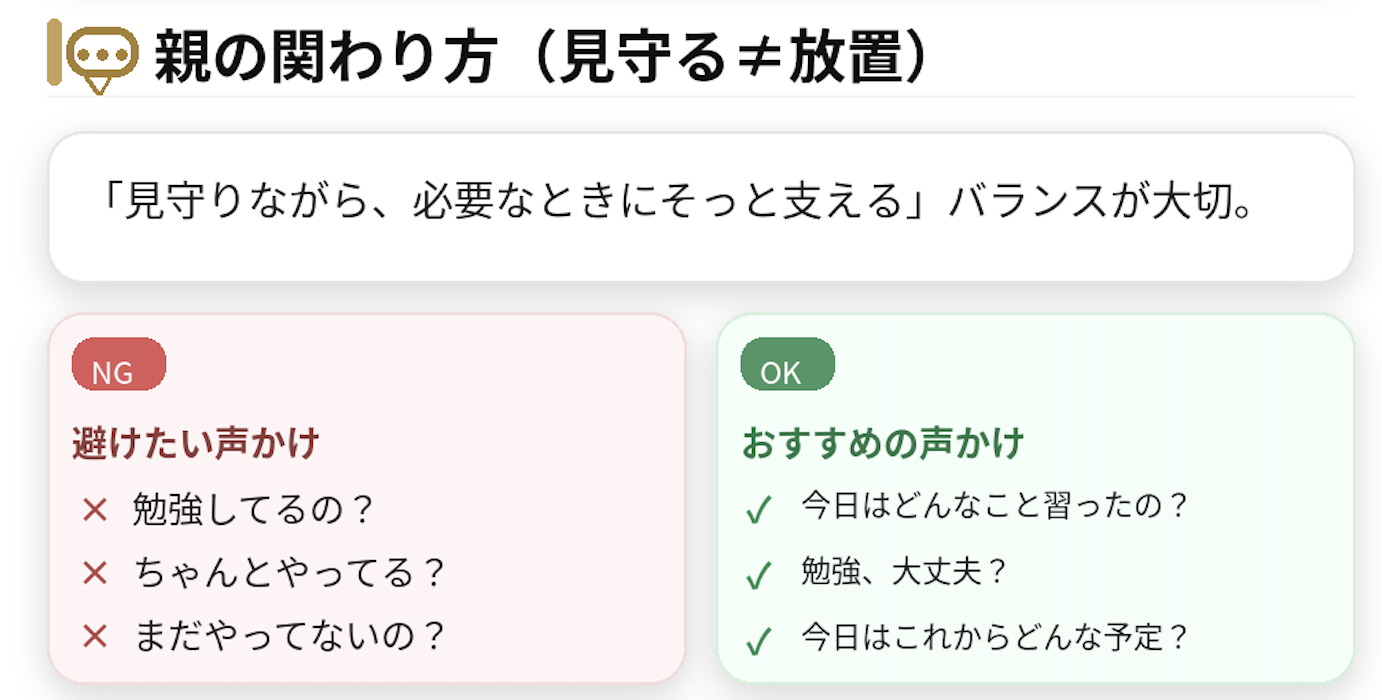

「見守る」と「放置」は違う

高校生になると、親が勉強に直接関わる機会は減ります。

それでも、完全に「放置」してしまうと、子どもは不安を抱えたまま一人で悩むことになります。

大切なのは「見守りながら、必要なときにそっと支える」というバランス感覚です。

NGな声かけ・OKな声かけ

NG:「勉強してるの?」「ちゃんとやってる?」「まだやってないの?」

→ 詰問調の声かけは、子どもを追い詰めてしまい、逆効果になることが多いです。

OK:「今日はどんなこと習ったの?」「勉強、大丈夫?」「今日はこれからどんな予定?」

→ 関心を示しながらも、子ども自身に考えさせる問いかけが効果的です。

子どもが前向きになる「共感の声かけ」

テストの点数が悪かったとき、「なんでこんな点数なの!」と叱るのではなく、

「悔しかったね」「次はどうしたらいいと思う?」と一緒に考える姿勢を見せてあげてください。

「あなた(YOU)はどうして」ではなく、「(わたしも)悔しい」と伝えることで、子どもは「味方がいる」と感じられます。

小さな成長を一緒に喜ぶ

「この単語、覚えられたね」「今日はちゃんと音読してたね」など、プロセスを認める言葉をかけてあげてください。

結果だけでなく、努力そのものを認めてもらえると、子どもは「次もがんばろう」と思えるようになります。

親自身が英語を楽しむ姿を見せる

「お母さんも英語、昔苦手だったけど、最近また勉強してるんだよ」と自分の学びを語る。

親が学ぶ姿勢を見せることで、子どもも「学ぶことは楽しいこと」と感じやすくなります。

英語のドラマや映画を一緒に観る、英語のニュースを一緒に読んでみる、といった小さな工夫も効果的です。

夏休み前の総仕上げ:7月にやるべきこと

定期テスト後の「振り返り」を大切に

テストが返却されたら、点数だけでなく「どこで間違えたのか」を確認しましょう。

文法問題なのか、単語なのか、読解なのか。

間違えた理由を分析することで、夏休みの学習計画が見えてきます。

夏休みの学習計画を一緒に立てる

夏休みは、春に習った内容を「復習」し、定着させる絶好の機会です。

1日1時間でもいいので、英語に触れる時間をつくりましょう。

具体的には:

・単語帳を1周する(1日50単語×30日)

・文法問題集の苦手な単元をやり直す

・教科書の長文を音読する(1日1レッスン)

夏休み明けのテストで成果を確認

夏休み明けには、多くの学校で実力テストや模試が実施されます。

ここで春〜夏の学習の成果が試されます。

結果を見て、「やってよかった!」と実感できれば、2学期以降の学習意欲にもつながります。

よくある質問:保護者の方からのお悩み

Q1. 子どもが英語の勉強をしているのか不安です。どう確認すればいいですか?

A. 「勉強してる?」ではなく、「今日はどんな予定?」と聞いてみてください。

スケジュールを一緒に確認する姿勢を見せることで、子どもは「見てもらえている」と安心します。

ただし、過度な干渉は逆効果なので、バランスが大切です。

Q2. 英語が苦手な子に、何をさせればいいですか?

A. まずは「毎日10分、英語に触れる」習慣をつけることから始めましょう。

教科書の音読、単語10個の暗記、文法問題1ページなど、小さな目標でOKです。

「やった!」という達成感を積み重ねることが、苦手意識を減らす第一歩です。

Q3. 塾に通わせるべきでしょうか?

A. お子さんの状況によります。

学校の授業についていけている場合は、家庭学習で十分なこともあります。

ただし、「わからないところが放置されている」「質問できる環境がない」場合は、塾や家庭教師のサポートが有効です。

コアラボでは、一人ひとりのペースに合わせた個別指導を行っていますので、ご相談ください。

まとめ:高1の春〜夏が、3年間の英語を決める

高校英語は、最初の9週間で大きく差がつきます。

文型・時制・助動詞・受動態・準動詞といった基礎をしっかり理解し、定着させることが、今後の英語学習をスムーズに進める鍵です。

逆に、ここでつまずいてしまうと、2学期以降の授業についていけなくなり、英語が苦手科目になってしまうリスクがあります。

でも、安心してください。

正しい学習方法と、適切なサポートがあれば、英語は必ず伸びます。

大切なのは、焦らず、一歩ずつ、着実に理解を積み重ねていくこと。

そして、保護者の方が「見守り、応援する」存在でいてあげることです。

お子さんのペースを尊重しながら、「今日はどんなこと習ったの?」「すごいね、よく頑張ってるね」と声をかけてあげてください。

小さな成長を一緒に喜び、つまずいたときには「大丈夫、一緒に考えよう」と寄り添ってあげてください。

その温かいサポートが、お子さんの英語学習を支える大きな力になります。

高1の春〜夏は、英語人生のスタート地点。

この時期を大切に過ごすことで、3年後の大学受験、そしてその先の未来が大きく変わってきます。

一緒に、お子さんの英語力を伸ばしていきましょう。

\ 英語がとにかく苦手な高校生へ /

たった2ヶ月で英語の偏差値+10を達成する 苦手克服特化 オンライン個別指導

2ヶ月で偏差値10アップを実現する「高校英語の苦手克服専門塾コアラボ」

この記事をここまで読んでくださったあなたへ。本気で「英語がわかる自分」に変わりたいと思う気持ち、心から応援します。

コアラボでは、英語が苦手な高校生に特化した「完全マンツーマン指導」を行っています。

入塾者数を1ヶ月に2名までに限定し、質の高い指導を徹底しています。担当は、受験・英検・定期テスト対策を熟知したプロ講師のみ。文法・長文・リスニング・スピーキングのどこでつまずいても、あなたのレベルと目標に合わせて最短ルートで克服できます。

「英語の勉強、何から手をつければいいかわからない」

「授業を受けても頭に入らない」

「定期テストが平均点に届かない」

そんな悩みを抱えていた多くの生徒が、わずか2ヶ月で『偏差値10以上アップ』『英検合格』『英語が得意科目に変わった!』という結果を出しています。

お子さまの英語の苦手を、どうサポートすればいいか迷っていませんか?

お子さまの英語の学びに、不安やもどかしさを感じていませんか?

「頑張っているのに成果が出ない」「家庭でどう支えればいいかわからない」──

そんなお気持ちに、私たちは日々寄り添っています。

コアラボでは、英語が苦手な高校生に特化した完全マンツーマン指導を行っており、

保護者さまからのご相談もLINEメッセージで24時間無料受付しています。

無理な勧誘は一切ありません。

「うちの子の場合はどうすればいい?」そんな気持ちで、気軽にメッセージをお送りください。

経験豊富なプロ講師が、お子さまの「伸び悩みの原因」を分析し、最適な学習ステップをご提案します。一通のLINEが、お子さまの英語の未来を変えるきっかけになるかもしれません。

ご相談だけでも構いません。無理な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。

よくある質問(Q&A)

Q1:オンラインでも集中できるか不安です。

A:ご安心ください。1対1の完全マンツーマン形式なので、講師があなたの表情・理解度を見ながらテンポを調整します。雑談を交えながら楽しく学べるため「授業があっという間だった」と好評です。

Q2:英語が本当に苦手でもついていけますか?

A:むしろ大歓迎です。中学英文法のつまずきから共通テストレベルまで、すべての段階に対応した独自メソッドで「ゼロからの再スタート」が可能です。

Q3:部活や塾との両立はできますか?

A:はい。曜日・時間帯は完全自由。部活後の夜20時以降も受講可能です。授業後に毎回スケジュールを一緒に組むので無理なく続けられます。

Q4:どんな講師が教えてくれるの?

A:代表・染谷講師は「英語が苦手だった生徒を逆転合格に導くプロ」として全国から指名を受けています。英語4技能を担当する女性講師渡辺は英検2級合格に悩む生徒を英検1級合格にまで指導した実績を持つ大人気講師です。

Q5:体験授業を受けたら入会しなければいけませんか?

A:いいえ、体験授業のみの参加も大歓迎です。押し売り営業は一切ありません。安心してご相談ください。

英語が苦手だったお子さまが“できた!”と笑える日を、一緒に作りましょう。

\ まずは無料LINE相談で、お子さまの“伸びるきっかけ”を見つけませんか? /