こんにちは。英語塾コアラボ代表の染谷です。

「うちの子、スマホが気になって勉強に集中できないんです」

「勉強中もLINEの通知が気になって、すぐにスマホを見てしまうみたいで…」

保護者の方から、こうしたご相談をいただくことが本当に多くなりました。

スマホは今や高校生にとって欠かせないツールですが、同時に集中力を削ぐ最大の誘惑でもあります。

でも、スマホを完全に取り上げることは現実的ではありません。

連絡手段として必要ですし、英語学習に役立つアプリもたくさんあります。

大切なのは、「スマホと上手に付き合う方法」を身につけること。

今回は、英語が苦手な高校生でも実践できる「スマホとの賢い付き合い方」と「英語学習への活用法」をお伝えします。

目次

なぜスマホは勉強の邪魔になるのか?脳科学の視点から

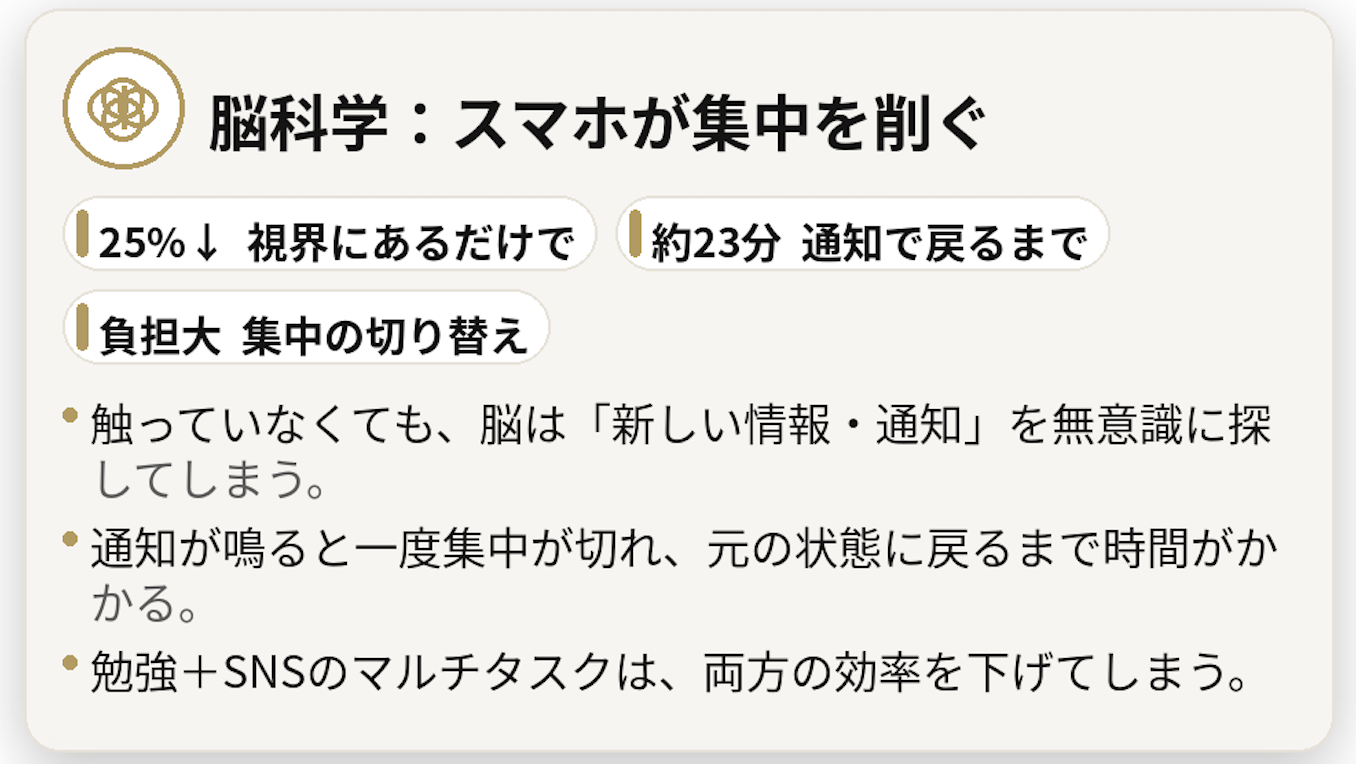

視界に入るだけで集中力が25%低下する

驚くべきことに、スマホは実際に操作していなくても、ただ視界に入るだけで集中力を削ぐ力を持っています。

テキサス大学の研究によると、スマホが視界に入る状態で作業をすると、集中力が約25%低下するという結果が出ています。

これは、私たちの脳が常に「新しい情報はないか」「通知が来ていないか」と無意識に気にしてしまうためなんです。

つまり、机の上にスマホを置いたまま英語の勉強をしても、脳の一部は常にスマホに気を取られている状態。

これでは、せっかく勉強時間を確保しても、実質的な学習効果は大きく下がってしまいます。

通知が来るたびに集中力がリセットされる

さらに深刻なのが「通知」の存在です。

LINEやSNSの通知が来ると、たとえそれを無視しても、脳は一瞬そちらに注意を向けてしまいます。

そして、一度中断された集中力が元の状態に戻るまでには、平均で約23分かかると言われているんです。

たとえば、英語の長文読解に集中していたとしても、途中でLINEの通知が鳴れば、脳はそこで中断されます。

「あとで見ればいいや」と思っても、すでに集中は途切れてしまっているんです。

そして、元の集中状態に戻るまでに20分以上かかる。

これが1時間に何度も繰り返されれば、実質的に「集中できている時間」はほとんどないことになります。

SNSと勉強の「マルチタスク」は脳に大きな負担

「ながら勉強」──英語の勉強をしながら、時々スマホをチェックする。

一見、時間を有効活用しているように思えますが、実はこれが最も効率の悪い学習方法なんです。

スタンフォード大学の研究では、複数の作業を同時に行う「マルチタスク」は、どちらのタスクの処理効率も大きく下げることがわかっています。

つまり、勉強もSNSも、どちらも中途半端になってしまうということ。

英語の内容は頭に入らず、友達とのやりとりも上の空。

結果として、勉強時間だけが長くなり、成果は出ないという悪循環に陥ってしまいます。

スマホ依存のサイン:こんな行動に心当たりはありませんか?

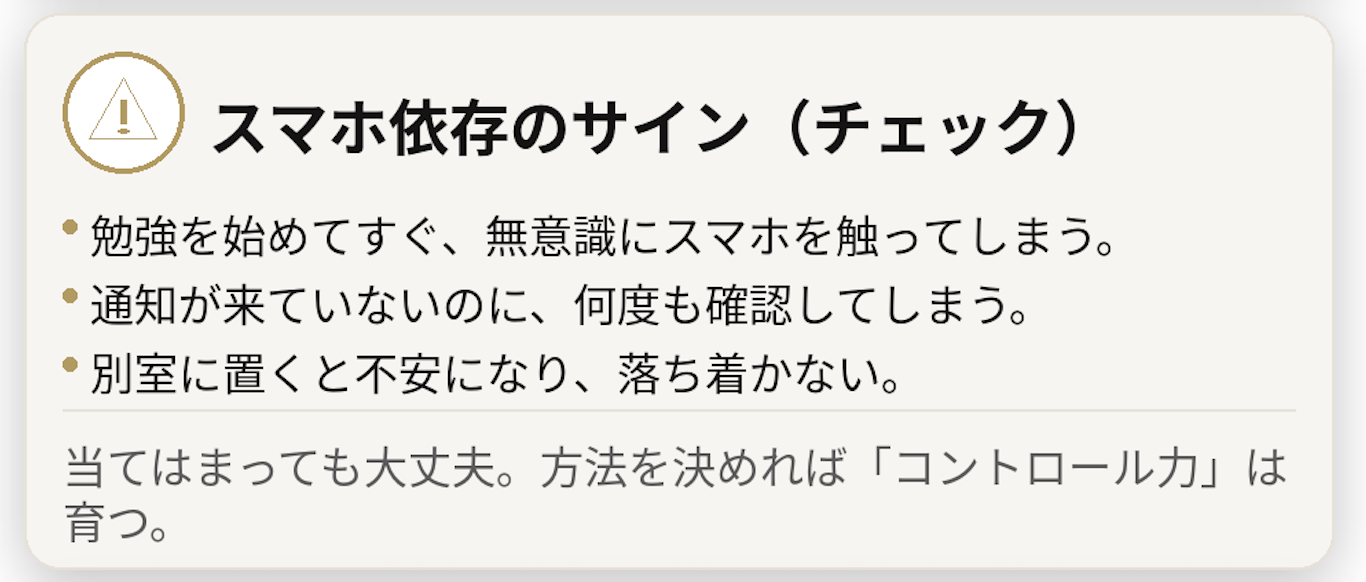

勉強中に無意識にスマホを触ってしまう

勉強を始めて5分も経たないうちに、無意識にスマホを手に取ってしまう。

「ちょっとだけ」と思ってSNSを開いたら、気づけば30分経っていた。

こうした行動が日常的になっている場合は、スマホ依存の初期段階かもしれません。

通知が来ていないか、何度も確認してしまう

実際には通知が来ていないのに、「もしかして何か来てるかも」と思って何度もスマホをチェックしてしまう。

これも、スマホへの依存度が高まっているサインです。

脳が「報酬(新しい情報や友達からのメッセージ)」を求めて、スマホをチェックするよう促しているんです。

スマホがないと不安になる

スマホを別の部屋に置いて勉強しようとすると、落ち着かない、不安になる。

「もし大事な連絡が来ていたらどうしよう」と気になって、勉強に集中できない。

これは、スマホが精神的な「安心材料」になってしまっている状態です。

もしこれらの行動に心当たりがあるなら、スマホとの付き合い方を見直す良いタイミングかもしれません。

でも、心配しないでください。

正しい方法を実践すれば、スマホをコントロールする力は必ず身につきます。

スマホの通知設定:勉強時間に集中するための第一歩

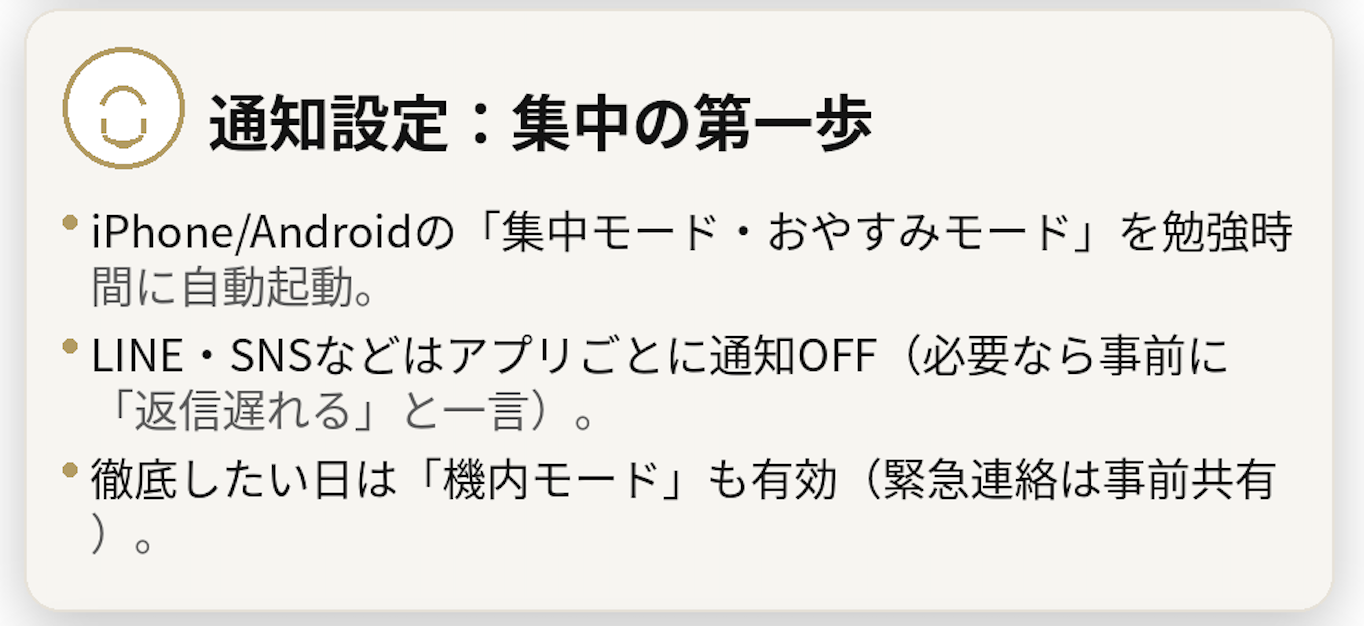

「おやすみモード」「集中モード」を活用する

iPhoneにもAndroidにも、「おやすみモード」や「集中モード」という機能が標準搭載されています。

これを設定すると、指定した時間帯はすべての通知がブロックされ、画面に何も表示されなくなります。

勉強時間を事前に決めておき、その時間帯にこの機能を活用するだけで、大きな効果があります。

設定方法(iPhone):

・「設定」→「集中モード」→「勉強モード」を新規作成

・通知を許可するアプリ・連絡先を選択(保護者からの連絡だけ許可するなど)

・勉強時間(例:19:00〜21:00)を自動起動に設定

設定方法(Android):

・「設定」→「Digital Wellbeing」→「おやすみ時間モード」

・通知をブロックする時間帯を設定

・例外として許可するアプリ・連絡先を選択

アプリごとに通知をオフにする

もし「おやすみモード」が使いにくい場合は、特定のアプリだけ通知をオフにする方法もあります。

特に、LINEやInstagram、Twitter(X)、TikTokなどのSNSアプリは、勉強中は通知をオフにしておくことをおすすめします。

「友達からのメッセージにすぐ返信できないと悪い」と思うかもしれませんが、勉強前に「これから2時間勉強するから返信遅れる!」とひと言伝えておけば大丈夫です。

コアラボに通うAさん(高2)も、最初は「LINEの返信が遅れると友達に悪い」と悩んでいました。

でも、勉強前に友達に一言伝えるようにしたところ、「むしろ友達も応援してくれるようになった」と嬉しそうに話してくれました。

意外と、周りも理解してくれるものなんですよね。

スマホを「機内モード」にする

より徹底的に通知を遮断したい場合は、スマホを「機内モード」に設定する方法も効果的です。

機内モードにすると、電話もメッセージもすべて遮断されるので、完全に集中できる環境が作れます。

緊急連絡が心配な場合は、保護者の方に「今から2時間は機内モードにして勉強するね」と事前に伝えておけば安心です。

スマホの物理的な距離を取る:「見えない・聞こえない」環境づくり

スマホを別の部屋に置く

通知をオフにしても、スマホが目の前にあるだけで気になってしまう──そんな場合は、物理的にスマホを遠ざけることが最も効果的です。

勉強中は、スマホをリビングや親の部屋など、別の場所に置いてみてください。

最初は不安に感じるかもしれませんが、慣れてくると「スマホがない方が集中できる」と実感できるようになります。

スマホを引き出しの中にしまう

別の部屋に置くのが難しい場合は、机の引き出しの中にスマホをしまうだけでも効果があります。

「見えない」状態にすることで、無意識にスマホを触ってしまう行動を防げるんです。

引き出しを開けてスマホを取り出すという「ひと手間」があることで、「本当に今、スマホを見る必要があるかな?」と一度立ち止まって考えることができます。

家族に預ける

どうしても自分でスマホをコントロールできない場合は、勉強時間中だけ家族に預けるのも一つの方法です。

「2時間後に返してね」とお願いして、保護者の方に預かってもらう。

強制的にスマホと距離を取ることで、集中できる環境が作れます。

ただし、これはあくまでも「最終手段」。

本当に大切なのは、自分自身でスマホをコントロールする力を身につけることです。

最初は家族に預けながらでも、徐々に「自分で管理できる」状態を目指していきましょう。

英語学習に役立つアプリの選び方

目的に合ったアプリを選ぶ

スマホは誘惑の源でもありますが、使い方次第では英語学習の強力な味方にもなります。

大切なのは、自分の目的に合ったアプリを選ぶこと。

「単語を覚えたい」「文法を復習したい」「リスニング力を上げたい」など、目的によって選ぶべきアプリは変わってきます。

単語学習におすすめのアプリ

・mikan(ミカン):30秒で10単語を学習。テンポよく進められるので飽きにくい

・ターゲットの友:学校で使っている「ターゲット」シリーズに対応。復習に最適

・Duolingo(デュオリンゴ):ゲーム感覚で楽しく学べる。単語だけでなく文法・リスニングも

文法学習におすすめのアプリ

・早打ち英文法:クイズ形式で文法を復習。スキマ時間に最適

リスニング・長文読解におすすめのアプリ

・POLYGLOTS:英語のニュース記事を読める。リーディング・リスニング両方に対応

・TED:世界中のプレゼンテーションを英語で視聴。字幕付きで理解しやすい

無料アプリと有料アプリ、どちらを選ぶべき?

多くの英語学習アプリには、無料版と有料版があります。

最初は無料版から始めて、「これは自分に合っている」と感じたら有料版にアップグレードするのがおすすめです。

有料版では、広告が非表示になったり、学習範囲が広がったり、復習機能が充実したりと、学習効率が大きく上がります。

ただし、無料版でも十分に学習できるアプリも多いので、まずは気軽に試してみてください。

大切なのは、「継続できるかどうか」。

自分に合ったアプリを見つけることが、学習継続の鍵です。

「ゲーム感覚」で楽しく学べるアプリを選ぶ

英語が苦手な生徒さんほど、「勉強している」という感覚が強いと続かないことが多いんです。

そこでおすすめなのが、ゲーム感覚で楽しく学べるアプリ。

たとえば、mikanやDuolingoは、クリアするごとにポイントがもらえたり、ランキングが表示されたりと、ゲームのような楽しさがあります。

「勉強」ではなく「ゲーム」として取り組むことで、自然に継続しやすくなるんです。

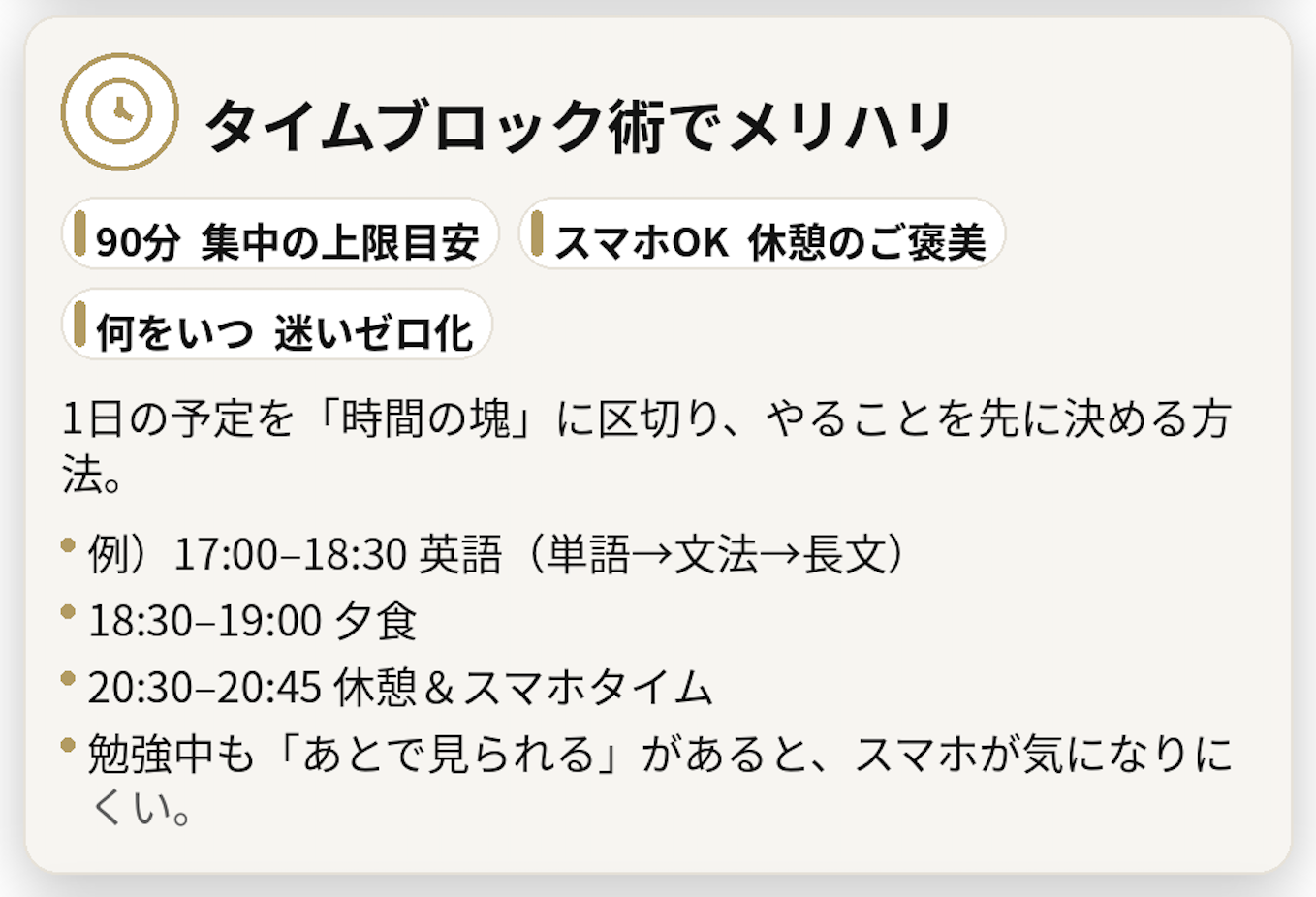

タイムブロック術:スマホと勉強のメリハリをつける

タイムブロック術とは?

タイムブロック術とは、1日のスケジュールを「ブロック(時間の塊)」に区切り、それぞれのブロックに特定のタスクを割り当てる時間管理法です。

たとえば、「19:00〜20:30は英語の勉強」「20:30〜20:45は休憩&スマホタイム」「20:45〜22:00は数学の勉強」といった具合です。

この方法を使うことで、「何をいつやるか」が明確になり、無駄な時間を削減できます。

なぜタイムブロック術が効果的なのか

タイムブロック術の最大のメリットは、「集中力を高められること」です。

人間の集中力の限界は、一般的に90分程度と言われています。

この時間を意識してブロックを設定することで、集中力を維持しながら効率的に勉強できるんです。

さらに、「この時間は勉強、この時間はスマホOK」と明確に区切ることで、勉強中もスマホのことが気にならなくなります。

タイムブロックの具体的な組み方

では、実際にどうやってタイムブロックを組めばいいのか、高校生の一日を例に見てみましょう。

平日の例(放課後〜就寝まで)

16:00〜17:00:帰宅・休憩・軽食

17:00〜18:30:英語の勉強(単語30分+文法問題30分+長文読解30分)

18:30〜19:00:夕食

19:00〜20:30:数学の勉強

20:30〜20:45:休憩&スマホタイム

20:45〜22:00:その他の科目

22:00〜22:30:お風呂・就寝準備

22:30〜23:00:自由時間(スマホ・読書など)

23:00:就寝

このように、勉強の合間に「スマホを見てもいい時間」を設けることがポイントです。

「勉強が終わったらスマホを見られる」という「ご褒美」があることで、勉強にも集中しやすくなります。

「ポモドーロ・テクニック」との組み合わせ

タイムブロック術と相性が良いのが、「ポモドーロ・テクニック」。

これは、25分間集中して勉強し、5分間休憩するというサイクルを繰り返す方法です。

たとえば、「17:00〜18:30の英語の勉強」というブロックの中で、25分勉強→5分休憩を3セット行います。

5分の休憩時間には、軽くストレッチをしたり、水を飲んだり、スマホを少しだけチェックしてもOKです。

短い集中と短い休憩を繰り返すことで、長時間でも集中力を維持しやすくなります。

親ができる「ちょうどいい関わり方」

「取り上げる」は逆効果

「スマホばかり見て勉強しない!」とイライラして、スマホを取り上げてしまう──そんな経験はありませんか?

でも実は、強制的にスマホを取り上げることは逆効果になることが多いんです。

取り上げられた子どもは、反発心から隠れてスマホを使うようになったり、親への不信感を募らせたりすることがあります。

大切なのは、子ども自身が「スマホとの付き合い方を見直したい」と思えるように働きかけること。

親が一方的にルールを押し付けるのではなく、一緒に考える姿勢を見せることが重要です。

「スマホ、どのくらい使ってる?」と聞いてみる

まずは、お子さん自身にスマホの使用時間を確認してもらいましょう。

iPhoneなら「スクリーンタイム」、Androidなら「Digital Wellbeing」という機能で、1日のスマホ使用時間やアプリごとの使用時間を確認できます。

「今日、スマホ何時間使った?」と優しく聞いてみてください。

自分で数字を見ることで、「こんなに使ってたんだ…」と客観的に気づくことができます。

一緒にルールを決める

スマホの使い方について、親子で一緒にルールを決めましょう。

たとえば、「勉強時間中はスマホをリビングに置く」「21時以降はスマホ禁止」「1日のスマホ使用時間は3時間まで」など。

大切なのは、親が一方的に決めるのではなく、お子さん自身にも意見を聞くこと。

「あなたはどう思う?」「どうしたらできそう?」と問いかけることで、お子さん自身が「自分で決めたルール」として守りやすくなります。

小さな成長を認める

「今日は勉強中、スマホを見なかったね」「通学時間に英単語アプリやってたんだね」と、小さな成長を認めてあげてください。

結果(テストの点数)だけでなく、プロセス(努力)を褒めることで、お子さんは「やってよかった」と感じ、継続するモチベーションにつながります。

スマホを味方にする:英語学習での活用法

スキマ時間を有効活用する

スマホの最大のメリットは、「いつでもどこでも学習できる」こと。

通学時間、休み時間、お風呂に入る前の5分など、ちょっとしたスキマ時間を英語学習に充てることができます。

1日5分でも、1ヶ月続ければ150分(2時間30分)の学習時間になります。

積み重ねが大きな力になるんです。

音声機能を活用してリスニング力アップ

英語学習アプリの多くには、音声機能がついています。

単語の発音を聞いたり、英文を音読したりすることで、リスニング力とスピーキング力が同時に鍛えられます。

たとえば、mikanでは単語の音声が流れるので、「目で見て覚える」だけでなく「耳で聞いて覚える」ことができます。

視覚と聴覚の両方を使うことで、記憶に定着しやすくなるんです。

復習機能を活用して定着率アップ

多くのアプリには、「間違えた問題を自動で記録して復習させる」機能がついています。

これを活用することで、苦手な単語や文法を効率的に復習できます。

紙の単語帳だと、自分で「間違えた単語」をチェックして復習する手間がかかりますが、アプリなら自動でやってくれるので楽なんです。

スマホとの付き合い方:3つの基本ルール

ルール① 勉強時間とスマホ時間を明確に分ける

「ながら勉強」は絶対にNG。

勉強する時間とスマホを使う時間を明確に分けましょう。

たとえば、「17:00〜18:30は英語の勉強(スマホ禁止)」「18:30〜18:45は休憩&スマホタイム」といった具合です。

メリハリをつけることで、勉強にも集中しやすくなりますし、スマホも罪悪感なく楽しめます。

ルール② 寝る1時間前はスマホを見ない

スマホの画面から出るブルーライトは、睡眠の質を低下させることが知られています。

寝る直前までスマホを見ていると、なかなか寝付けなくなり、翌日の集中力にも影響します。

理想は、寝る1時間前にはスマホを見るのをやめて、リラックスする時間を持つこと。

本を読んだり、ストレッチをしたり、明日の準備をしたりする時間に充てましょう。

ルール③ 週に1回、スマホ使用時間を振り返る

週に1回、自分のスマホ使用時間を振り返る習慣をつけましょう。

「今週は1日平均4時間使っていた」「先週より1時間減らせた」など、数字で確認することで、自分の行動を客観的に見つめることができます。

そして、「来週はもう30分減らそう」「通学時間は英単語アプリに充てよう」など、具体的な目標を立てることができます。

よくある質問:保護者の方からのお悩み

Q1. 子どもがスマホを手放せません。どうすればいいですか?

A. まずは、お子さん自身に「スマホをどのくらい使っているか」を確認してもらいましょう。

スクリーンタイムやDigital Wellbeingで使用時間を見せて、「どう思う?」と聞いてみてください。

自分で気づくことが、変化の第一歩です。

そして、一緒にルールを決める。

親が一方的に押し付けるのではなく、「どうしたらできそう?」と問いかけることが大切です。

Q2. 英語学習アプリ、どれを選べばいいですか?

A. まずは無料版で複数試してみることをおすすめします。

「mikan」「Duolingo」「ターゲットの友」など、人気の高いアプリから始めてみてください。

お子さんが「これなら続けられそう」と感じたアプリを選ぶことが大切です。

継続できることが、何よりも重要です。

Q3. スマホを取り上げるのは逆効果ですか?

A. 強制的に取り上げるのは、多くの場合逆効果になります。

お子さんが反発心を抱いたり、隠れてスマホを使うようになったりすることがあります。

大切なのは、お子さん自身が「スマホとの付き合い方を変えたい」と思えるようにサポートすること。

承認欲求を満たし、信頼関係を築くことが、スマホ依存を防ぐ根本的な対策です。

まとめ:スマホは「敵」ではなく「味方」にできる

スマホは、使い方次第で「最大の誘惑」にも「最強の学習ツール」にもなります。

大切なのは、スマホをコントロールする力を身につけること。

そのためには、通知設定・物理的な距離・タイムブロック術という3つの武器を使いこなすことが重要です。

そして、スマホを完全に排除するのではなく、英語学習に活用する方法を見つけること。

通学時間に英単語アプリを使う、休憩時間にリスニング練習をする、寝る前に英語のニュースを読むなど、スマホを「味方」にする工夫をしてみてください。

勉強とスマホのメリハリをつけることで、どちらも楽しめるようになります。

お子さんがスマホに振り回されず、自分でコントロールできるようになるまで、保護者の方の温かいサポートが必要です。

「勉強しなさい!」と叱るのではなく、「今日はどんな勉強した?」「スマホ、うまく使えてる?」と優しく問いかけてあげてください。

小さな成長を一緒に喜び、つまずいたときには「大丈夫、焦らなくていいよ」と励ましてあげてください。

その一言が、お子さんの自信とやる気につながります。

スマホとの上手な付き合い方は、一朝一夕には身につきません。

でも、正しい方法を繰り返し実践することで、必ず変わります。

一緒に、お子さんの英語力を伸ばしていきましょう。

\ 英語がとにかく苦手な高校生へ /

たった2ヶ月で英語の偏差値+10を達成する 苦手克服特化 オンライン個別指導

2ヶ月で偏差値10アップを実現する「高校英語の苦手克服専門塾コアラボ」

この記事をここまで読んでくださったあなたへ。本気で「英語がわかる自分」に変わりたいと思う気持ち、心から応援します。

コアラボでは、英語が苦手な高校生に特化した「完全マンツーマン指導」を行っています。

入塾者数を1ヶ月に2名までに限定し、質の高い指導を徹底しています。担当は、受験・英検・定期テスト対策を熟知したプロ講師のみ。文法・長文・リスニング・スピーキングのどこでつまずいても、あなたのレベルと目標に合わせて最短ルートで克服できます。

「英語の勉強、何から手をつければいいかわからない」

「授業を受けても頭に入らない」

「定期テストが平均点に届かない」

そんな悩みを抱えていた多くの生徒が、わずか2ヶ月で『偏差値10以上アップ』『英検合格』『英語が得意科目に変わった!』という結果を出しています。

お子さまの英語の苦手を、どうサポートすればいいか迷っていませんか?

お子さまの英語の学びに、不安やもどかしさを感じていませんか?

「頑張っているのに成果が出ない」「家庭でどう支えればいいかわからない」──

そんなお気持ちに、私たちは日々寄り添っています。

コアラボでは、英語が苦手な高校生に特化した完全マンツーマン指導を行っており、

保護者さまからのご相談もLINEメッセージで24時間無料受付しています。

無理な勧誘は一切ありません。

「うちの子の場合はどうすればいい?」そんな気持ちで、気軽にメッセージをお送りください。

経験豊富なプロ講師が、お子さまの「伸び悩みの原因」を分析し、最適な学習ステップをご提案します。一通のLINEが、お子さまの英語の未来を変えるきっかけになるかもしれません。

ご相談だけでも構いません。無理な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。

よくある質問(Q&A)

Q1:オンラインでも集中できるか不安です。

A:ご安心ください。1対1の完全マンツーマン形式なので、講師があなたの表情・理解度を見ながらテンポを調整します。雑談を交えながら楽しく学べるため「授業があっという間だった」と好評です。

Q2:英語が本当に苦手でもついていけますか?

A:むしろ大歓迎です。中学英文法のつまずきから共通テストレベルまで、すべての段階に対応した独自メソッドで「ゼロからの再スタート」が可能です。

Q3:部活や塾との両立はできますか?

A:はい。曜日・時間帯は完全自由。部活後の夜20時以降も受講可能です。授業後に毎回スケジュールを一緒に組むので無理なく続けられます。

Q4:どんな講師が教えてくれるの?

A:代表・染谷講師は「英語が苦手だった生徒を逆転合格に導くプロ」として全国から指名を受けています。英語4技能を担当する女性講師渡辺は英検2級合格に悩む生徒を英検1級合格にまで指導した実績を持つ大人気講師です。

Q5:体験授業を受けたら入会しなければいけませんか?

A:いいえ、体験授業のみの参加も大歓迎です。押し売り営業は一切ありません。安心してご相談ください。

英語が苦手だったお子さまが“できた!”と笑える日を、一緒に作りましょう。

\ まずは無料LINE相談で、お子さまの“伸びるきっかけ”を見つけませんか? /