こんにちは。英語塾コアラボ代表の染谷です。

「本文はそこそこ読めるのに、設問になると当たらない」「時間をかけて読んだのに、点が伸びない」。そんな声を毎年たくさんいただきます。実はこのつまずきは、単語量や文法知識だけで解決しないことが多いんです。大切なのは読み方の順番。本文を最初から最後まで同じ濃さで読むのではなく、設問を先に読み、答えを“探しに行く”読み方へ変えるだけで、点は安定し、読解にかける力の配分も自然と整っていきます。

目次

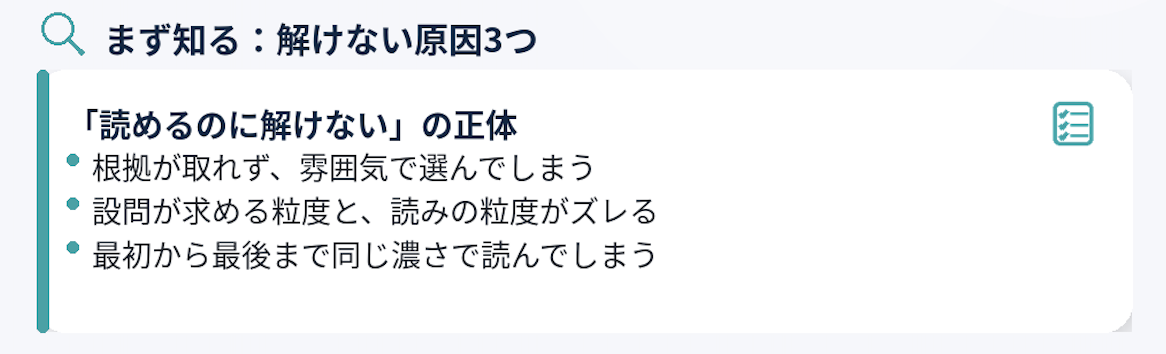

1.「読めるのに解けない」の正体を先に知っておく

はじめに、よくある誤解をほどいておきましょう。多くの生徒が「読めているのに解けない」と感じていますが、よく観察すると次のどれかに当てはまっています。

- 本文の“証拠”がとれていない。「だいたいこういう話」と雰囲気は分かっても、「どこに、どう書いてあるか」を指で示せない。

- 設問が求める粒度と、読みの粒度がズレている。要点は追えていても、数字・年・人物・理由・結果など、答えに必要な細部の拾いが甘い。

- 時間の使い方が平ら。最初から最後まで同じ濃さで読み、必要な段落に“止まる力”が働いていない。

この3つはどれも読みの段取りの問題です。知識の量を増やすより先に段取りを変えるほうが、効果がすぐ出ます。そこで使うのが、この記事の主役「設問ベース」の読み方です。

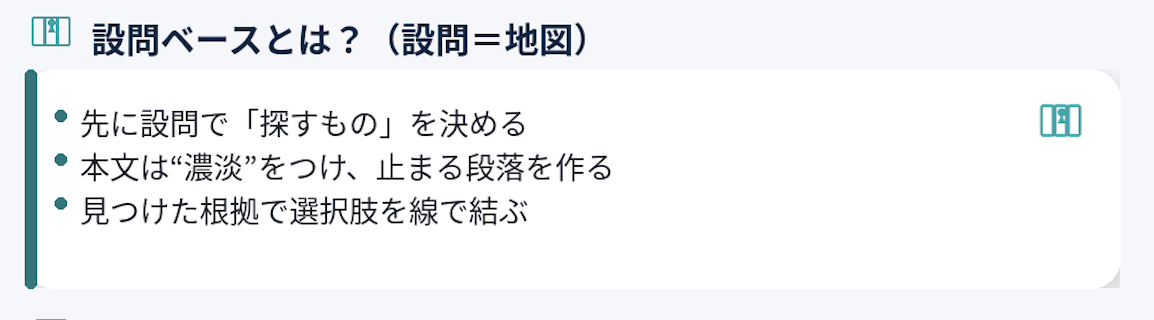

2.どうして「設問ベース」なの?

長文は、宝探しの地図と宝探しそのものに似ています。

ふつうの読み方(本文→設問)は、地図を見ずに森へ入って、あとから「宝はどこ?」と探すやり方。時間と体力が削られて、最後は運任せになりがちです。

対して設問ベースは、先に地図を見る(設問を読む)→目印に丸をつける(何を探すかを決める)→地図の該当地点を探す(本文で止まる場所を決める)、という順番。読む深さに濃淡がつき、根拠が拾いやすくなります。点が安定するのは、この“濃淡”が勝手につくからです。

3.すぐに真似できる「4つの手順」

ここからは、実際の解き方を段階ごとにやさしく整理します。どれも今日から取り入れられる、小さくて確実な手順です。

手順①:設問を先に読み、大切な言葉に印をつける

見るのはたった3点。

- 疑問の言葉:Who(だれ)、When(いつ)、Where(どこ)、Why(なぜ)、How(どうやって)、What(何を)。

- 限定の言葉:mainly(主に)、according to the author(筆者によれば)、NOT/EXCEPT(正しくないものを選べ)。

- 目印になる言葉:年・数字・地名・人名・固有名詞。

そして、設問の横に一言メモを書くのがコツ。例:「彼がアメリカに行った時期」「失敗の理由(2019年)」など。これが本文で止まる基準になります。

手順②:本文を読みながら、似た言い方も含めて探す

設問とまったく同じ単語は出てこないことが多いので、似た言い方を拾います。たとえば――

- America → the United States / the US

- because → since / as / due to

- increase → rise / grow / go up

- abandon → scrap / give up

この“似た言い方”に気づくために、読む前に30秒だけ「言い換えカード」を眺めると、本文で目が止まりやすくなります。ヒットしたら、その周辺2~3文を丁寧に読みましょう。接続の合図(because/therefore/however/for example)が見えたら、いったんブレーキです。

手順③:答えの根拠に印をつけ、短いメモで結ぶ

「ここにこう書いてあるから、この答えでいける」と言える文に、線や色で印をつけます。さらに、選択肢と本文の言葉が違うときは、1行メモで橋をかける習慣を。

例)

選択肢:The city abandoned the plan due to budget cuts.

本文:The city decided to scrap the plan because of financial constraints.

メモ:abandon = scrap/budget cuts = financial constraints

この1行があるだけで、照らし合わせの確信がぐっと増します。

手順④:選択肢を根拠と照らし合わせ、線で結べないものは切る

選択肢の核(主語・動詞・時制・数字・場所・人物)に印をつけ、本文の該当箇所と線で結べるかを確認。結べないところが1つでもあれば、保留か除外。「雰囲気が合うからOK」は禁止です。

4.ミニ実例:20秒で“設問→本文”の流れを体感

設問:According to the passage, why did the project fail in 2019?

→ メモ:「失敗の理由 × 2019」

本文:Facing financial constraints in 2019, the city decided to scrap the plan.

選択肢:“It was abandoned due to budget cuts.”

橋:abandon = scrap/budget cuts = financial constraints → 線で結べる → 正解。

この一連の流れを、短い設問でよいので何度も回すと、反射的にできるようになります。

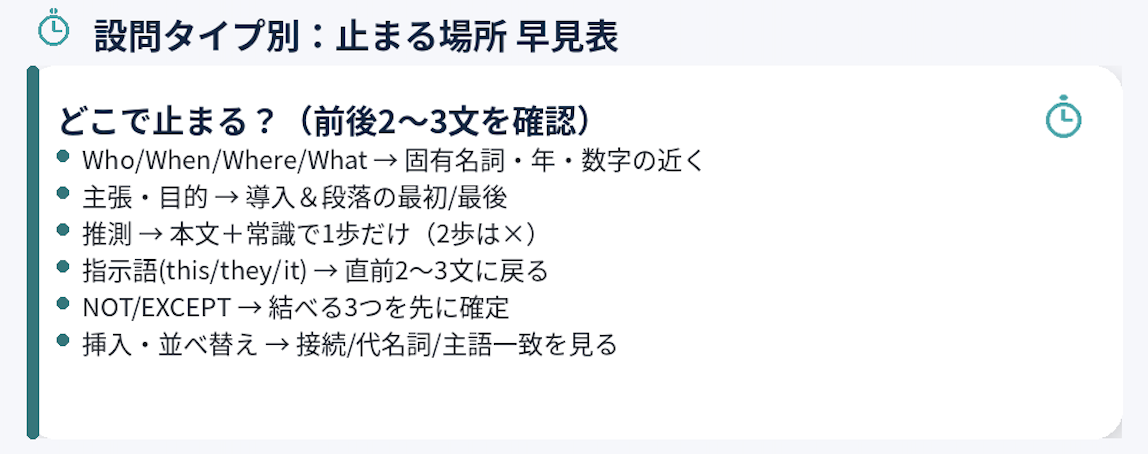

5.設問タイプごとの「止まる場所」早見表

- だれ/いつ/どこ/何:固有名詞・年・数字の近く(前後2文)

- 主張・目的:導入と段落の最初/最後の文(例の細部には引きずられない)

- 推測:本文の情報+常識で1歩だけ(2歩以上の想像は切る)

- 指示語(this/that/they/it):直前2〜3文を名詞に置き換え、合致する選択肢を選ぶ

- 正しくないもの(NOT/EXCEPT):本文と線で結べる選択肢を3つ先に確定→残りが答え

- 文の挿入・並べ替え:接続や代名詞の向き、主語の一致で前後のつながりを判定

6.ご家庭でできる練習:短く、毎日、同じ型で

家でのコツは「短時間×高頻度×同じ型」。1回15〜25分で、設問→本文→根拠→照合のループを回してください。

練習①:教科書でループ(15〜20分)

- 設問に丸(疑問の言葉・限定の言葉)→一言メモ。

- 本文をスキャン→似た言い方で止まる→前後2〜3文。

- 根拠に印→“言い換えの橋”を1行。

- 選択肢と線で照合→結べないものを切る。

達成目安:根拠マーキング80%以上/“橋”を各問1つ/時間15〜20分。

練習②:親子3問ミニ面談(3〜5分)

- 「根拠はどの段落の何文目?」

- 「選択肢のこの言葉は、本文では何と言ってる?」

- 「その文のつながりは?(理由・反対・例のどれ)」

英語が苦手でも、この3問だけで“なんとなく”が消え、根拠重視の習慣がつきます。

練習③:過去問で時間感覚(25分)

- 本番時間より1分短くタイマーを設定。

- 解き終えたら、各設問に使った時間を余白にメモ(タイムライン再現)。

- 復習では、根拠マーキング/“橋”/誤答の理由(語の意味・読み違い・時間)を1語で記す。

- 最後に「次回のルール」を1つだけ決める(例:大問1〜4は合計22分で切り上げる)。

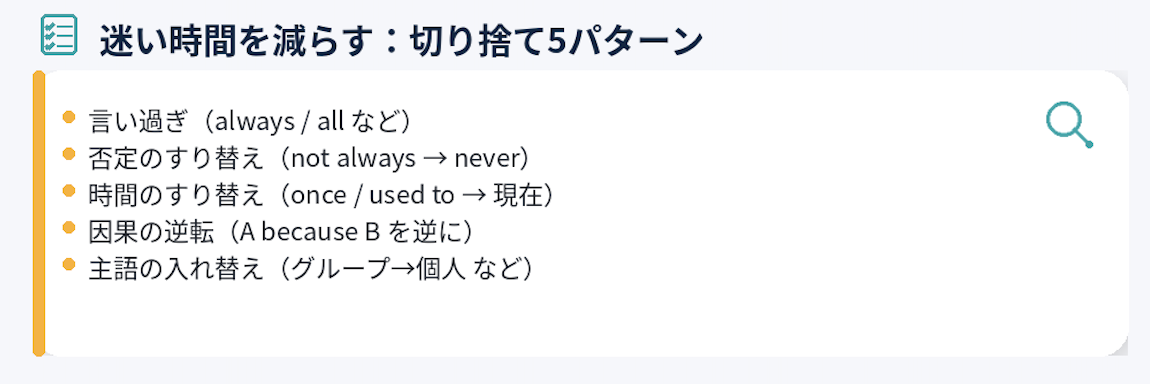

7.「間違い選択肢」の切り捨てパターン5

迷い時間を減らすには、切る基準を最初から持っておくのが一番早いです。

- 言い過ぎ:本文は「多くの人」なのに選択肢は「すべての人(always / all)」

- 否定のすり替え:not always(いつもではない)→ never(決してない)

- 時間のすり替え:once / used to(かつて)→現在の事実に変えている

- 因果の逆転:A because B を B because A に

- 主語の入れ替え:「グループの結果」を「個人の結果」にしている

8.困ったときの「即・立て直し」

- 似た言い方が拾えない:言い換えカードを10組だけ作り、読む前30秒だけ見る(because→since/as/due to など)。

- 指示語が分からない:直前2文を名詞に置き換えてから選択肢と合わせる。

- NOT問題で迷う:本文と線で結べる選択肢を3つ先に探してから考える。

- 時間が足りない:各設問に目標時刻を書き、過ぎたらいったん次へ。戻るのは最後にまとめて。

9.事例で確認:やめたこと・始めたこと

事例A(高2・偏差値50→60/3か月):本文を頭から読むのをやめ、設問に一言メモ→似た言い方→根拠マーキング→橋→照合の流れに変更。親は毎回「根拠の文番号と言い換え」を1つだけ質問。迷い時間が半分に、選択肢の切り捨てが速くなり+10達成。

事例B(高3・共テ模試70%→85%/2か月):段落の最初だけ先に拾い、止まる段落を決めてから精読。大問1〜4の合計22分を死守。完走+見直し3分を確保し、得点が安定。本番も合格点突破。

10.まとめ:設問を地図に、根拠で道筋を決める

今日からできる、いちばん効果の大きい改善は次の5つです。

- 設問の疑問の言葉・限定の言葉に丸→横に一言メモ。

- 本文で似た言い方に線→該当段落でいったん止まる。

- 根拠は色・下線・“言い換えの橋”で可視化。

- 選択肢は本文と線で結べるものだけ残す(雰囲気で選ばない)。

“読めるのに解けない”は、読み方の段取りを少し変えるだけで抜け出せます。設問を先に読み、本文から根拠を拾い、選択肢と線で結ぶ。この小さなループを、今日の1題から回してみてください。必ず、点がついてきます。応援しています。

\ 英語がとにかく苦手な高校生へ /

たった2ヶ月で英語の偏差値+10を達成する 苦手克服特化 オンライン個別指導

2ヶ月で偏差値10アップを実現する「高校英語の苦手克服専門塾コアラボ」

この記事をここまで読んでくださったあなたへ。本気で「英語がわかる自分」に変わりたいと思う気持ち、心から応援します。

コアラボでは、英語が苦手な高校生に特化した「完全マンツーマン指導」を行っています。

入塾者数を1ヶ月に2名までに限定し、質の高い指導を徹底しています。担当は、受験・英検・定期テスト対策を熟知したプロ講師のみ。文法・長文・リスニング・スピーキングのどこでつまずいても、あなたのレベルと目標に合わせて最短ルートで克服できます。

「英語の勉強、何から手をつければいいかわからない」

「授業を受けても頭に入らない」

「定期テストが平均点に届かない」

そんな悩みを抱えていた多くの生徒が、わずか2ヶ月で『偏差値10以上アップ』『英検合格』『英語が得意科目に変わった!』という結果を出しています。

お子さまの英語の苦手を、どうサポートすればいいか迷っていませんか?

お子さまの英語の学びに、不安やもどかしさを感じていませんか?

「頑張っているのに成果が出ない」「家庭でどう支えればいいかわからない」──

そんなお気持ちに、私たちは日々寄り添っています。

コアラボでは、英語が苦手な高校生に特化した完全マンツーマン指導を行っており、

保護者さまからのご相談もLINEメッセージで24時間無料受付しています。

無理な勧誘は一切ありません。

「うちの子の場合はどうすればいい?」そんな気持ちで、気軽にメッセージをお送りください。

経験豊富なプロ講師が、お子さまの「伸び悩みの原因」を分析し、最適な学習ステップをご提案します。一通のLINEが、お子さまの英語の未来を変えるきっかけになるかもしれません。

ご相談だけでも構いません。無理な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。

よくある質問(Q&A)

Q1:オンラインでも集中できるか不安です。

A:ご安心ください。1対1の完全マンツーマン形式なので、講師があなたの表情・理解度を見ながらテンポを調整します。雑談を交えながら楽しく学べるため「授業があっという間だった」と好評です。

Q2:英語が本当に苦手でもついていけますか?

A:むしろ大歓迎です。中学英文法のつまずきから共通テストレベルまで、すべての段階に対応した独自メソッドで「ゼロからの再スタート」が可能です。

Q3:部活や塾との両立はできますか?

A:はい。曜日・時間帯は完全自由。部活後の夜20時以降も受講可能です。授業後に毎回スケジュールを一緒に組むので無理なく続けられます。

Q4:どんな講師が教えてくれるの?

A:代表・染谷講師は「英語が苦手だった生徒を逆転合格に導くプロ」として全国から指名を受けています。英語4技能を担当する女性講師渡辺は英検2級合格に悩む生徒を英検1級合格にまで指導した実績を持つ大人気講師です。

Q5:体験授業を受けたら入会しなければいけませんか?

A:いいえ、体験授業のみの参加も大歓迎です。押し売り営業は一切ありません。安心してご相談ください。

英語が苦手だったお子さまが“できた!”と笑える日を、一緒に作りましょう。

\ まずは無料LINE相談で、お子さまの“伸びるきっかけ”を見つけませんか? /