こんにちは。英語塾コアラボ代表の染谷です。

「うちの子、英単語は覚えているはずなのに、長文になると全然読めないんです」

保護者の方から、こうしたご相談をいただくことが本当に多いんです。

定期テストでも共通テストでも、配点の大部分を占めるのが「長文読解」。

ここで得点できるかどうかが、英語全体の成績を大きく左右します。

でも実は、長文読解には「読む順番」と「解く手順」があるんです。

やみくもに最初から最後まで読んでいては、時間が足りなくなるだけでなく、内容も頭に入りません。

今回は、英語が苦手な高校生でも実践できる「長文読解の正しい順番」と「先読み・設問分析・マーキング」の具体的な方法をお伝えします。

目次

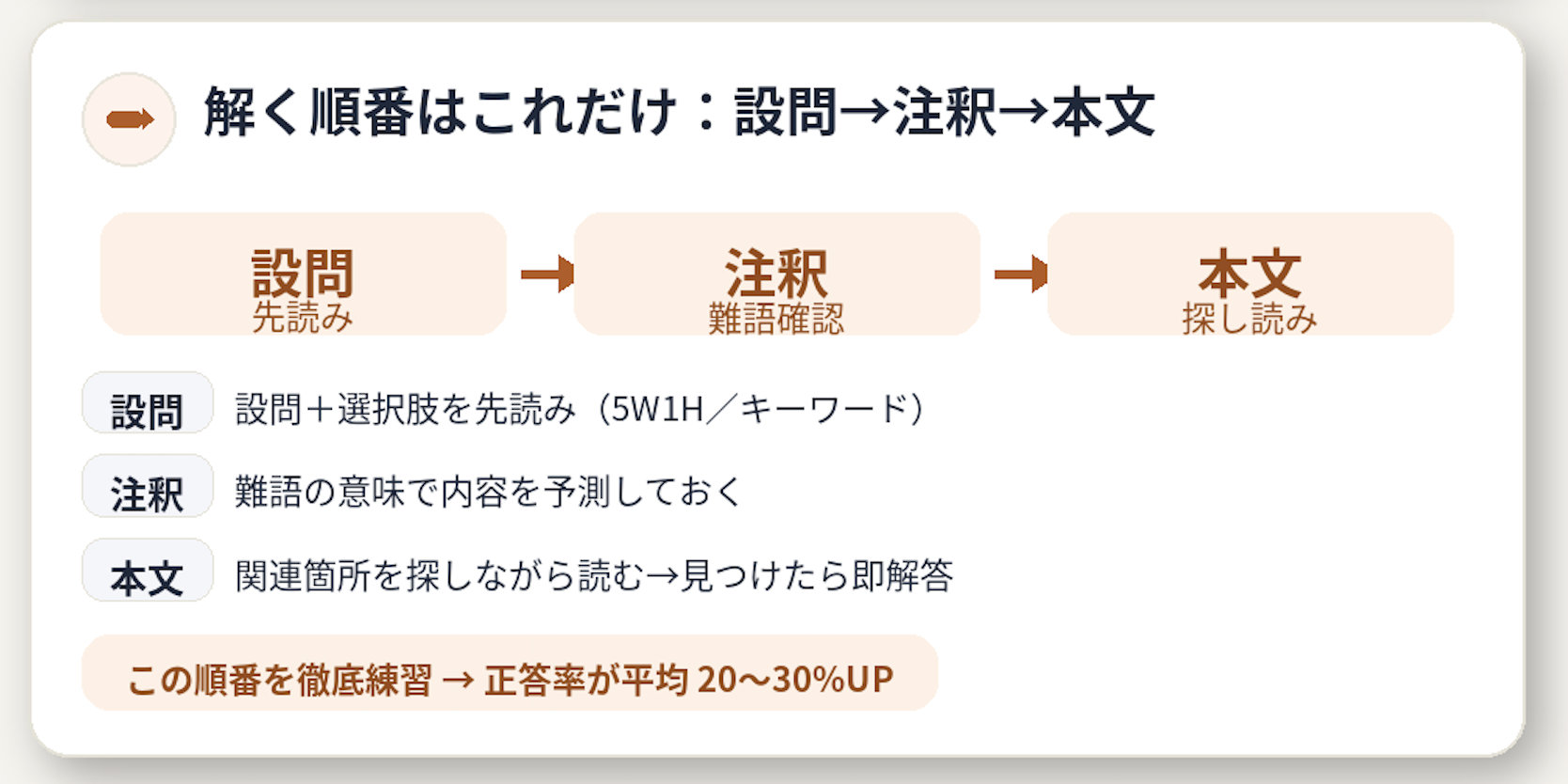

なぜ長文読解が苦手なのか?よくある3つの原因

① 単語は知っているのに、文章全体の意味がつかめない

「単語の意味は一つひとつわかるのに、文章になると何が書いてあるのかわからない」

これは、長文読解に苦しむ生徒さんに共通する悩みです。

実は、単語を知っていることと、文章全体を理解できることは別のスキルなんです。

長文を読むには、文法力・構文把握力・論理展開を読み取る力が必要で、これらが不足していると「単語の羅列」にしか見えなくなってしまいます。

コアラボに通い始めたAさん(高2)も、最初は「単語は覚えているのに点が取れない」と悩んでいました。

よく見てみると、主語と動詞の関係が曖昧で、長い修飾語句が入ると文の構造が見えなくなってしまっていたんです。

文型(SVOC)を意識して読む練習を3週間続けたところ、「あ、これが主語でこれが動詞か!」と構造が見えるようになり、読解力が一気に上がりました。

② 最初から最後まで丁寧に読もうとして、時間が足りない

真面目な生徒さんほど、「全部の文を正確に読まなきゃ」と思い込んでいます。

でも、共通テストでも定期テストでも、長文読解は「情報を探す作業」なんです。

すべてを精読する必要はなく、「どこを重点的に読むか」「どこを流し読みするか」の判断力が求められます。

この「強弱をつけて読む」という考え方ができないと、時間内に解き終わらず、焦って間違える…という悪循環に陥ってしまいます。

③ 「返り読み」のクセが抜けず、読むスピードが遅い

多くの日本人が無意識にやってしまうのが「返り読み」。

英文を最後まで読んでから、後ろから日本語の語順に直して理解しようとする読み方です。

これをやってしまうと、読むスピードが半分以下になり、時間が圧倒的に足りなくなります。

さらに、長い文章になればなるほど、「さっき何が書いてあったっけ?」と内容を忘れてしまうんです。

英語長文は「前から読む」のが鉄則。

英語の語順のまま理解する力を養うことが、読解スピードを上げる最大の近道なんです。

長文読解の正しい順番:「先読み→マーキング→本文」の3ステップ

実は、本文を最初に読んではいけない

多くの生徒さんが、問題文を開いたらすぐに本文を読み始めます。

でもこれ、実は効率が悪いんです。

なぜなら、「何を探せばいいのか」がわからないまま読んでも、頭に入らないから。

結局、設問を見てから「あれ、どこに書いてあったっけ?」ともう一度読み直すことになり、時間をロスしてしまいます。

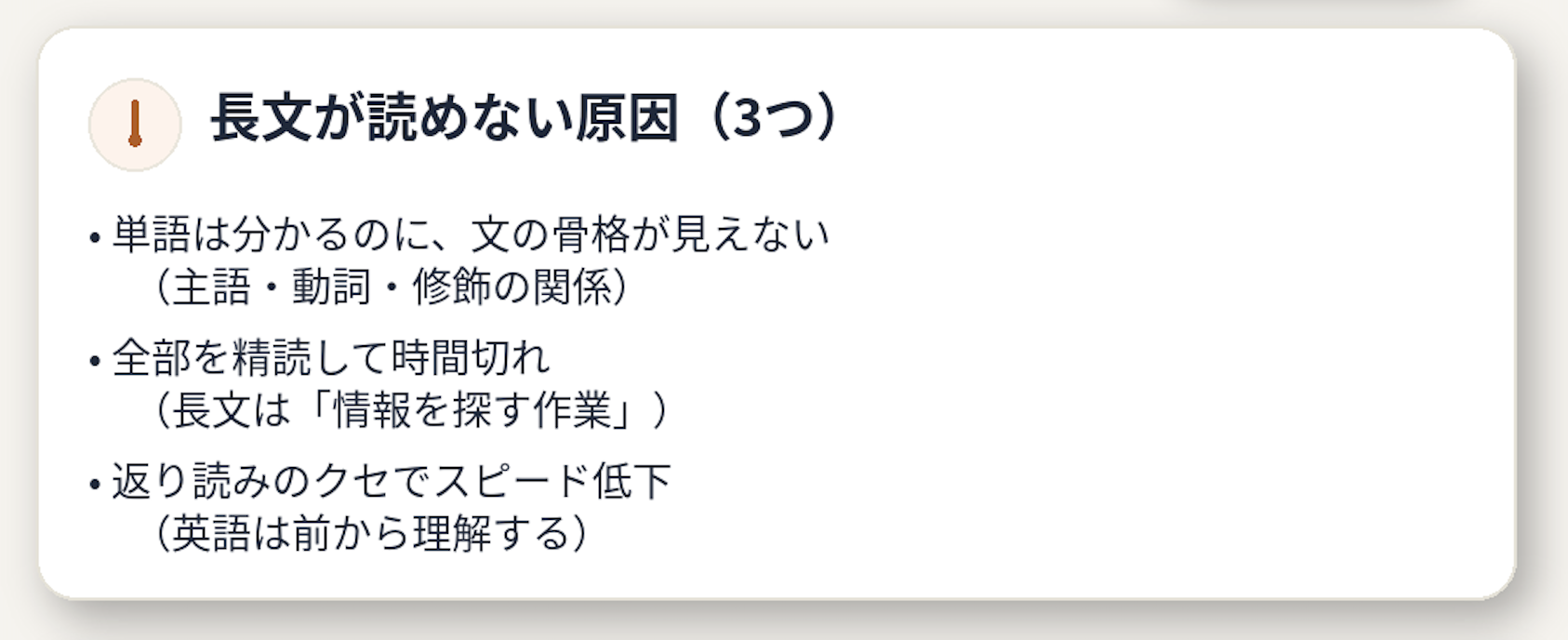

正しい順番は、「設問→注釈→本文」です。

この順番を守ることで、読むスピードと正確さが劇的に向上します。

ステップ①:設問を先に読む(先読み)

まず最初にやるべきことは、設問をすべて読むこと。

「何が問われているのか」を事前に把握してから本文を読むと、脳が自動的に「この情報を探そう」というモードになります。

これを心理学では「スキーマの活性化」と呼びますが、簡単に言えば「意識したものが目に入りやすくなる」という現象です。

たとえば、設問に「筆者の主張は何か?」と書いてあれば、本文を読むときに「どこが筆者の主張かな」とアンテナを張りながら読めます。

「待ち合わせ時間は何時か?」と問われていれば、時間に関する記述に注目しながら読めばいいわけです。

こうすることで、必要な情報を見落とさず、効率的に読み進められます。

先読みのポイント:

・設問文だけでなく、選択肢もざっと目を通す

・「誰が」「何を」「いつ」「どこで」「なぜ」など、5W1Hを意識する

・内容一致問題の場合は、選択肢の「キーワード」をメモしておく

ステップ②:注釈を確認する

注釈には、本文中の難しい単語やフレーズの意味が書かれています。

ここをサラッと読むだけでも、本文の内容がなんとなく想像できることが多いんです。

たとえば、[translate:late](遅れて)、[translate:no problem](問題ない)という注釈があれば、「誰かが遅刻してきた場面」だと予想できますよね。

このように、事前情報を集めることで、本文をスムーズに理解する準備が整います。

ステップ③:本文を「探しながら」読む

設問と注釈を確認したら、ようやく本文を読み始めます。

ここで大切なのは、「全部読もうとしない」こと。

設問で問われていることに関連する部分を「探しながら」読むイメージです。

答えが見つかったら、その都度解答し、次の設問に進みます。

このやり方なら、読み直す時間が大幅に削減でき、時間内に解き終わることができます。

コアラボでは、この「設問→注釈→本文」の順番を徹底的に練習します。

最初は慣れないかもしれませんが、3回、4回と繰り返すうちに、自然に体が動くようになります。

実際、この方法を実践した生徒さんたちは、長文の正答率が平均して20〜30%アップしています。

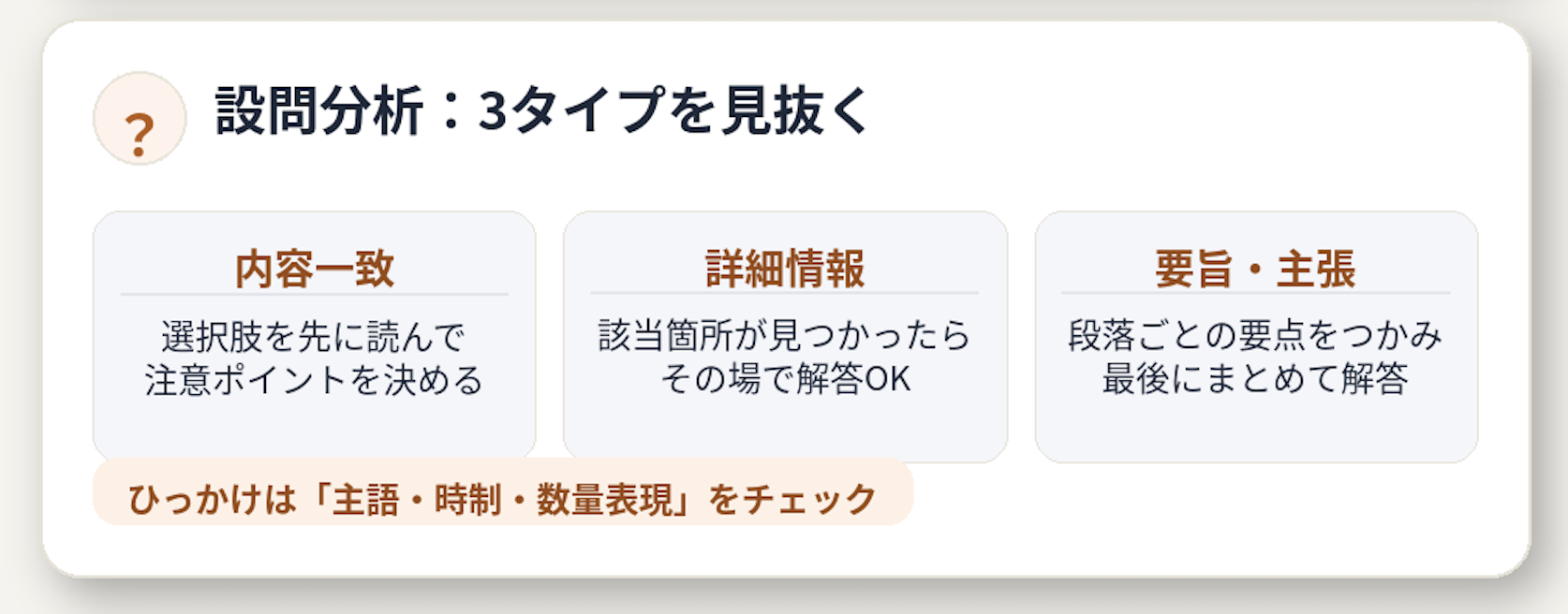

設問分析:「何が問われているか」を正確に把握する

設問には3つのタイプがある

長文読解の設問は、大きく分けて3つのタイプに分類できます。

それぞれに適した読み方・解き方があるので、設問を見た瞬間に「どのタイプか」を判断することが大切です。

① 内容一致問題

「本文の内容と一致するものを選べ」という形式。

本文全体を読んで、選択肢と照らし合わせる必要があります。

ただし、選択肢を先に読んでおくことで、「どこを注意して読めばいいか」が明確になります。

② 詳細情報を問う問題

「待ち合わせ時間は?」「筆者が最初にしたことは?」など、特定の情報を問う形式。

この場合、設問を読んでから本文を読み、答えに該当する箇所が見つかったら、その場で解答してOKです。

③ 要旨・主張を問う問題

「筆者の主張は?」「この文章のテーマは?」など、全体の流れを問う形式。

段落ごとの要点をつかみながら読み、最後にまとめて解答するのが効率的です。

設問の「ひっかけ」を見抜く

長文読解では、選択肢の中に「部分的には正しいけど、全体としては間違っている」というひっかけが含まれていることがよくあります。

たとえば、本文に「多くの人がそう考えている」と書いてあるのに、選択肢では「すべての人がそう考えている」と書いてある場合、これは誤りです。

設問を分析する際は、選択肢の「主語」「時制」「数量表現」に注意して、細部まで正確に読み取る習慣をつけましょう。

マーキング:「見える化」で構造をつかむ

マーキングとは?なぜ効果的なのか

マーキングとは、本文を読みながら重要な箇所に印をつけていく方法です。

ただ目で追うだけでは、長い文章になると「どこが大事だったっけ?」とわからなくなってしまいます。

マーキングをすることで、視覚的に構造が見えるようになり、読み返すときも一目で重要部分がわかるようになるんです。

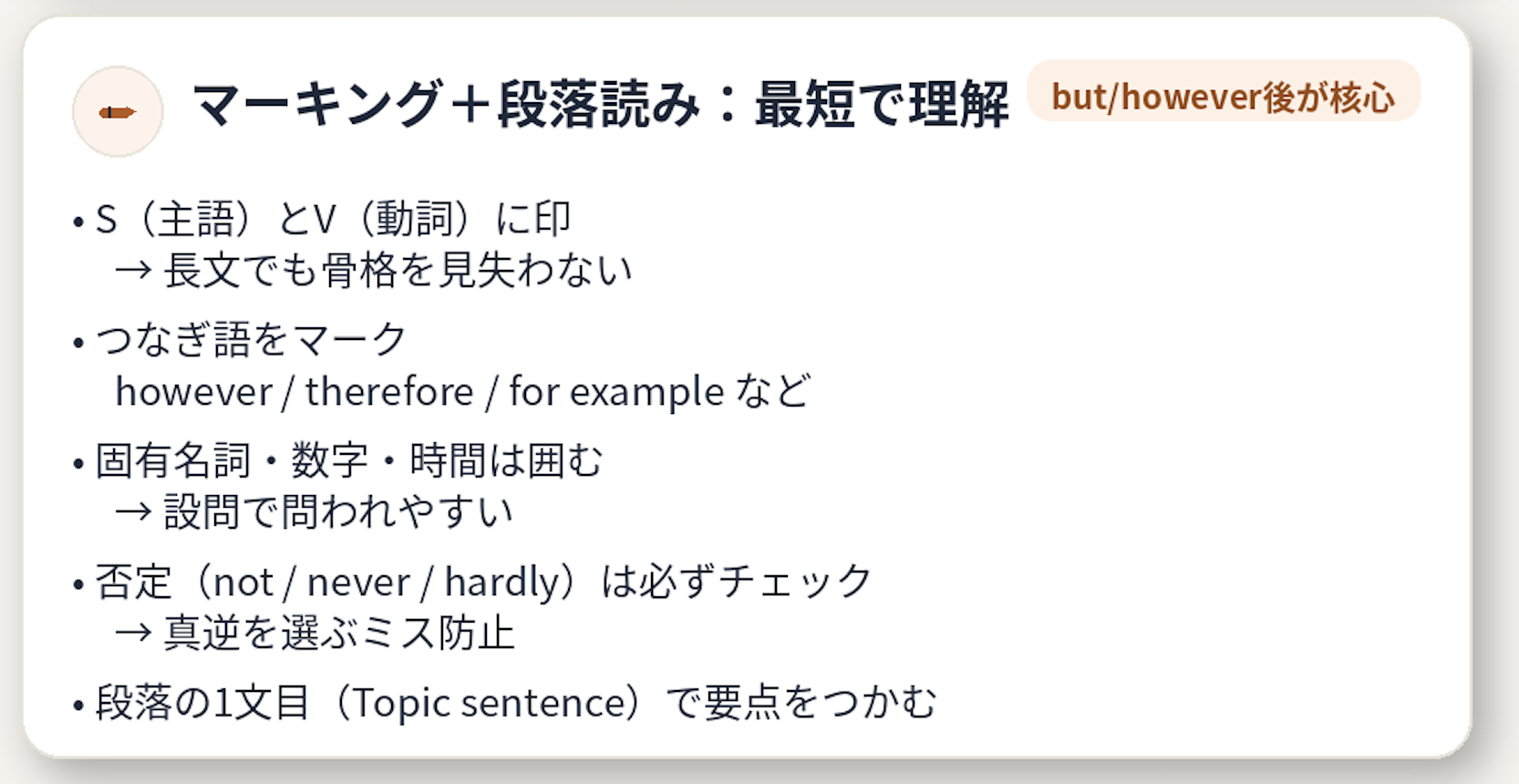

マーキングの基本ルール

マーキングには、いくつかの基本ルールがあります。

自分なりのルールを決めて、毎回同じやり方で印をつけることが大切です。

① 主語と動詞に印をつける

文の骨格を見抜くために、主語(S)と動詞(V)にマークします。

たとえば、主語には□、動詞には○をつけるなど、自分なりの記号を決めておきましょう。

長い文でも、主語と動詞さえわかれば、「誰が何をしたか」が一瞬で理解できます。

② 接続詞・ディスコースマーカーに注目

however(しかし)、therefore(したがって)、for example(例えば)など、文と文のつながりを示す言葉を見つけたら、必ずマークしてください。

特に、but、howeverの後は筆者の主張が来ることが多いので、重要度が高いです。

逆に、[translate:for example]の後は「具体例」なので、流し読みでもOKです。

③ 固有名詞・数字・時間に印をつける

人名・地名・年号・時刻などは、設問で問われることが多いので、見つけたら必ずマークしましょう。

特に、複数の人物が登場する文章では、「誰が何をしたか」を混同しないように、人物ごとに違う印をつけると効果的です。

④ 否定表現に注意

not、never、hardlyなど、否定を表す単語は見落としやすいので、必ず〇や△で囲みましょう。

「〜ではない」という情報を見逃すと、設問で真逆の選択肢を選んでしまうことがあります。

パラグラフリーディング:段落ごとに要点をつかむ

パラグラフリーディングとは?

パラグラフリーディングとは、段落(パラグラフ)ごとに「何が書いてあるか」を要約しながら読む方法です。

英語の論説文では、基本的に1つの段落には1つのテーマしか書かれていません。

つまり、段落の要点さえつかめば、その段落全体の意味を理解できるんです。

段落の最初の1文が「命」

多くの英文では、段落の最初の1文(トピックセンテンス)にその段落の要点が書かれています。

たとえば、段落の1文目に There are three reasons why we should protect the environment.と書いてあれば、この段落では「環境を守るべき3つの理由」が説明されるとわかります。

この1文をしっかり読むことで、その後の内容を予測しながら読み進められるんです。

However以降に注目する

段落の途中で however、but、on the other hand などの逆接表現が出てきたら、そこが最重要ポイントです。

これらの接続詞の後には、筆者の本当の主張や、文章の核心が書かれていることが多いからです。

前半の「一般論」はさらっと流し読みして、逆接以降に集中することで、効率的に読解できます。

返り読みを克服する:音読とシャドーイングの力

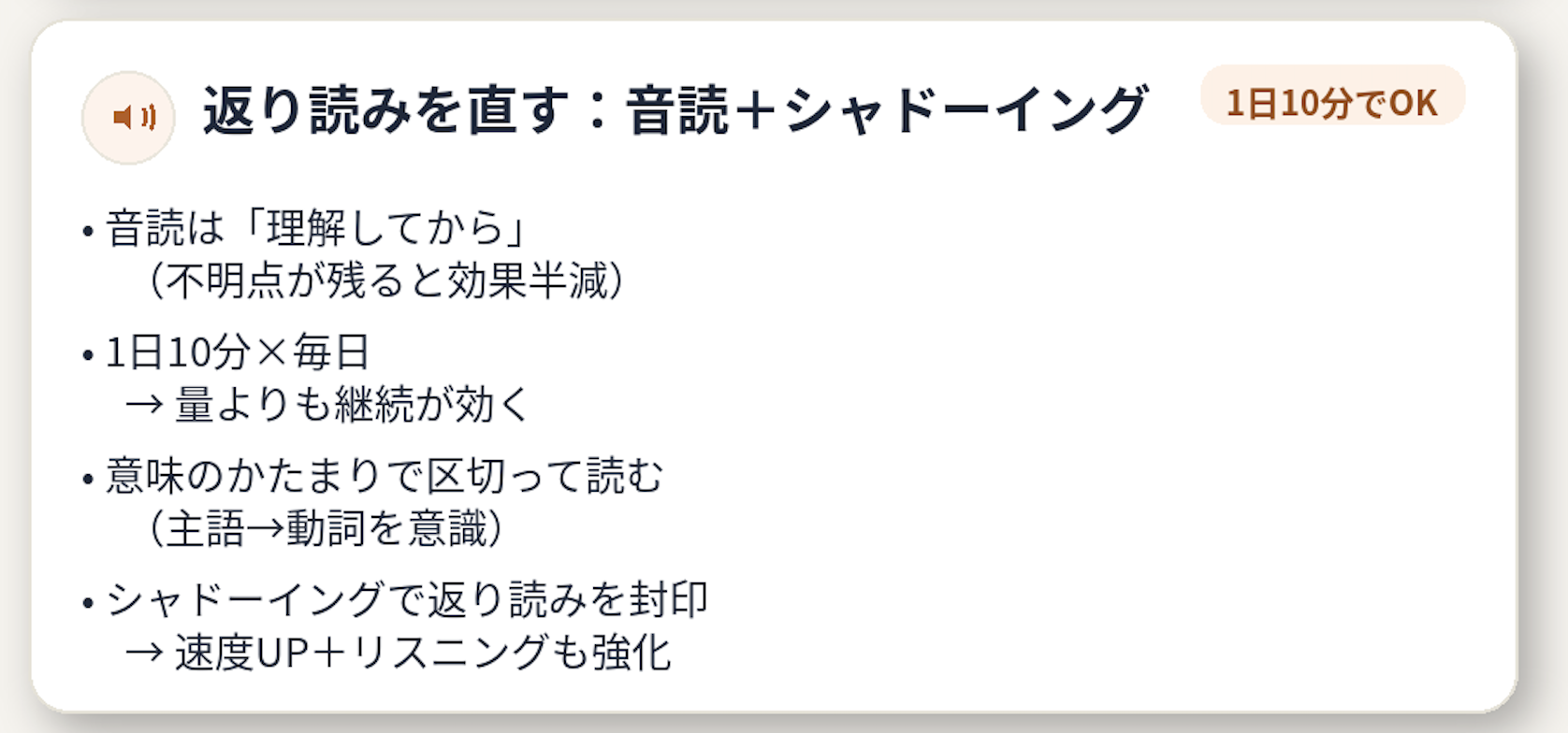

なぜ音読が効果的なのか

音読は、返り読みを克服するための最強の練習法です。

なぜなら、声に出して読むと、物理的に「後ろに戻る」ことができなくなるからです。

目だけで読んでいると、無意識に前に戻って日本語の語順に直してしまいますが、音読ならそれができません。

結果として、英語の語順のまま理解する力が自然に身につくんです。

音読の正しいやり方

ただ声に出せばいいというわけではありません。

効果的な音読には、いくつかのポイントがあります。

① 意味を理解した英文を音読する

わからない単語や文法が残ったまま音読しても、効果は半減します。

まずは辞書や解説を見て、内容を完全に理解してから音読を始めましょう。

② 1日10分でOK、毎日続ける

音読は量よりも継続が大切です。

1日10分でいいので、毎日同じ英文を繰り返し音読してください。

3日目、4日目になると、スラスラ読めるようになり、英語のリズムが体に染み込んできます。

③ 文の構造を意識しながら読む

ただ棒読みするのではなく、「ここが主語、ここが動詞」と意識しながら読みましょう。

主語と動詞の間で少し間を空けるなど、意味のかたまりごとに区切って読むと、構造がより明確になります。

シャドーイングで返り読みを完全に防ぐ

シャドーイングとは、音声を聞きながら、少し遅れて同じ内容を声に出す練習法です。

音声に合わせて読むため、返り読みをする暇がなく、強制的に「前から理解する」ことになります。

最初は難しく感じるかもしれませんが、慣れてくると読解スピードが飛躍的に向上します。

リスニング力も同時に鍛えられるので、一石二鳥の練習法なんです。

家庭でできる長文読解サポート

親ができる「ちょうどいい関わり方」

高校生になると、親が直接勉強を教えることは難しくなります。

でも、「見守りながら、適切なタイミングでサポートする」ことはできます。

長文読解の練習は、一人でやるとどうしても挫折しやすいので、家庭でのサポートがあると続けやすくなるんです。

音読を聞いてあげる

「今日の音読、聞かせて」と声をかけてあげてください。

内容がわからなくても大丈夫。

お子さんが英語を声に出して読んでいる姿を見て、「頑張ってるね」「発音良くなったね」と声をかけるだけで、モチベーションが上がります。

毎日の習慣にすることで、自然に音読が定着していきます。

「今日はどんな英文読んだの?」と聞いてみる

長文の内容について、日本語で説明してもらうのも効果的です。

「今日読んだ英文、どんな話だった?」と聞いてみてください。

説明することで、理解が深まりますし、親が関心を持ってくれていると感じることで、勉強へのやる気も高まります。

焦らず、小さな成長を認める

長文読解の力は、すぐには伸びません。

でも、毎日コツコツ続けることで、必ず力がつきます。

「まだできないじゃない」ではなく、「先週よりスラスラ読めるようになったね」と小さな成長を認めてあげてください。

その一言が、お子さんの自信につながります。

よくある質問:保護者の方からのお悩み

Q1. 長文を読むのが遅くて、いつも時間が足りないようです。どうすればいいですか?

A. 読むスピードを上げるには、「返り読みをしない」練習が必須です。

まずは、毎日10分間の音読を習慣にしてください。

同じ英文を繰り返し読むことで、英語の語順のまま理解する力が自然に身につきます。

また、「設問を先に読む」習慣をつけることで、必要な情報だけを効率的に拾えるようになり、体感的な読解時間が短くなります。

Q2. 単語は覚えているはずなのに、長文になると意味がわからないと言っています。

A. 単語力と読解力は別のスキルです。

文の構造(主語・動詞・目的語・補語)を正確に把握する力が不足している可能性があります。

短い英文で「主語はどれ?動詞はどれ?」を見つける練習を毎日10問ずつ行ってみてください。

文型の理解が深まると、長文もスムーズに読めるようになります。

Q3. 長文読解の勉強、どのくらいの期間続ければ効果が出ますか?

A. 個人差はありますが、正しい方法で毎日30分練習すれば、3ヶ月で大きな変化が見られます。

特に、音読を毎日続けることで、1ヶ月後には読むスピードが体感的に速くなったと感じる生徒さんが多いです。

焦らず、コツコツ続けることが一番の近道です。

まとめ:長文読解は「読む順番」と「習慣」で変わる

長文読解が苦手な理由の多くは、「読み方を知らないこと」にあります。

やみくもに最初から読むのではなく、「設問→注釈→本文」の順番で読むこと。

そして、マーキング・パラグラフリーディング・音読という3つの武器を使いこなすこと。

この2つを実践するだけで、長文読解の得点は必ず上がります。

もちろん、最初は慣れないかもしれません。

でも、正しい方法を繰り返し練習することで、必ず体が覚えていきます。

コアラボで指導していると、「最初は半信半疑だったけど、やってみたら本当に変わりました」という声をたくさんいただきます。

お子さんが一人で頑張っているときは、そっと見守りながら、「今日も音読してたね」「頑張ってるね」と声をかけてあげてください。

小さな成長を一緒に喜び、つまずいたときには「大丈夫、焦らなくていいよ」と励ましてあげてください。

その温かいサポートが、お子さんの学習を支える大きな力になります。

長文読解は、正しい方法と継続的な練習で、必ず克服できます。

一緒に、お子さんの英語力を伸ばしていきましょう。

\ 英語がとにかく苦手な高校生へ /

たった2ヶ月で英語の偏差値+10を達成する 苦手克服特化 オンライン個別指導

2ヶ月で偏差値10アップを実現する「高校英語の苦手克服専門塾コアラボ」

この記事をここまで読んでくださったあなたへ。本気で「英語がわかる自分」に変わりたいと思う気持ち、心から応援します。

コアラボでは、英語が苦手な高校生に特化した「完全マンツーマン指導」を行っています。

入塾者数を1ヶ月に2名までに限定し、質の高い指導を徹底しています。担当は、受験・英検・定期テスト対策を熟知したプロ講師のみ。文法・長文・リスニング・スピーキングのどこでつまずいても、あなたのレベルと目標に合わせて最短ルートで克服できます。

「英語の勉強、何から手をつければいいかわからない」

「授業を受けても頭に入らない」

「定期テストが平均点に届かない」

そんな悩みを抱えていた多くの生徒が、わずか2ヶ月で『偏差値10以上アップ』『英検合格』『英語が得意科目に変わった!』という結果を出しています。

お子さまの英語の苦手を、どうサポートすればいいか迷っていませんか?

お子さまの英語の学びに、不安やもどかしさを感じていませんか?

「頑張っているのに成果が出ない」「家庭でどう支えればいいかわからない」──

そんなお気持ちに、私たちは日々寄り添っています。

コアラボでは、英語が苦手な高校生に特化した完全マンツーマン指導を行っており、

保護者さまからのご相談もLINEメッセージで24時間無料受付しています。

無理な勧誘は一切ありません。

「うちの子の場合はどうすればいい?」そんな気持ちで、気軽にメッセージをお送りください。

経験豊富なプロ講師が、お子さまの「伸び悩みの原因」を分析し、最適な学習ステップをご提案します。一通のLINEが、お子さまの英語の未来を変えるきっかけになるかもしれません。

ご相談だけでも構いません。無理な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。

よくある質問(Q&A)

Q1:オンラインでも集中できるか不安です。

A:ご安心ください。1対1の完全マンツーマン形式なので、講師があなたの表情・理解度を見ながらテンポを調整します。雑談を交えながら楽しく学べるため「授業があっという間だった」と好評です。

Q2:英語が本当に苦手でもついていけますか?

A:むしろ大歓迎です。中学英文法のつまずきから共通テストレベルまで、すべての段階に対応した独自メソッドで「ゼロからの再スタート」が可能です。

Q3:部活や塾との両立はできますか?

A:はい。曜日・時間帯は完全自由。部活後の夜20時以降も受講可能です。授業後に毎回スケジュールを一緒に組むので無理なく続けられます。

Q4:どんな講師が教えてくれるの?

A:代表・染谷講師は「英語が苦手だった生徒を逆転合格に導くプロ」として全国から指名を受けています。英語4技能を担当する女性講師渡辺は英検2級合格に悩む生徒を英検1級合格にまで指導した実績を持つ大人気講師です。

Q5:体験授業を受けたら入会しなければいけませんか?

A:いいえ、体験授業のみの参加も大歓迎です。押し売り営業は一切ありません。安心してご相談ください。

英語が苦手だったお子さまが“できた!”と笑える日を、一緒に作りましょう。

\ まずは無料LINE相談で、お子さまの“伸びるきっかけ”を見つけませんか? /