こんにちは、英語塾コアラボ代表の染谷です。定期テストが返却されるたびに、「また平均点以下だった…」とため息をつくお子さんの姿を見て、胸が痛む保護者の方も多いのではないでしょうか。実は教室でも、「頑張って勉強したのに点数が伸びない」という悩みを抱えた生徒たちをたくさん見てきました。

でも、安心してください。定期テストで平均点を割ってしまう原因は、実ははっきりしているんです。そして、その原因が分かれば、2週間あれば十分に逆転できます。このガイドでは、現場で実際に効果を上げている「2週間前からの逆転計画」を、具体的にお伝えしていきますね。

目次

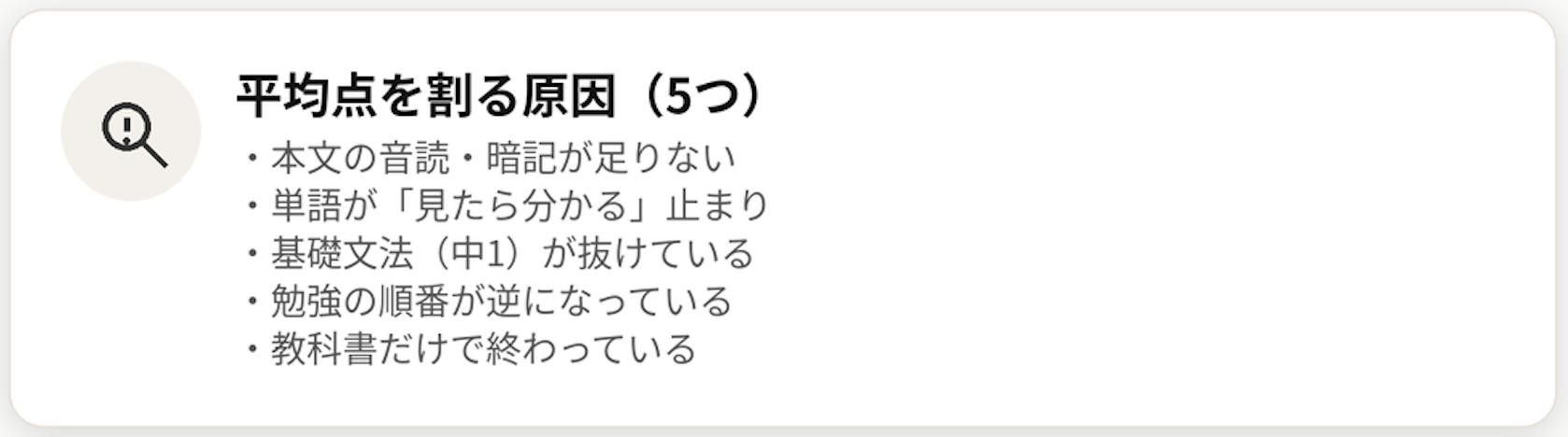

定期テスト英語で平均点を割ってしまう原因5つ

まずは、なぜ平均点を割ってしまうのか、その根本原因を徹底的に掘り下げていきましょう。現場で長年指導してきた経験から、平均点を下回る生徒には共通するパターンがあることが分かっています。

原因①:教科書本文の音読・暗記不足

実は、これが最も多い原因なんです。文法問題はある程度解けるのに、総合点が伸びない生徒の多くは、教科書本文の音読と暗記が圧倒的に不足しています。先日も、中2のA君がこんな相談をしてきました。「文法のワークは全部やったのに、テストでは50点も取れなかった…」と。テスト答案を見せてもらうと、文法の穴埋め問題はある程度正解しているのに、教科書本文からの出題や並び替え問題で大量失点していました。

原因を探ると、「教科書は授業中に読むだけで、家では一度も音読していない」「本文を暗記なんてしたことがない」とのこと。これでは点数が取れないのは当然なんです。学校の定期テストでは、教科書の本文から直接出題されることがほとんどです。つまり、教科書本文をしっかり暗記していれば、それだけで60〜70点は確保できる仕組みになっているんですね。

原因②:英単語の「なんとなく」暗記

「英単語は覚えてるつもりなんだけど…」という生徒、実は「なんとなく」でしか覚えていないケースが非常に多いんです。例えば、milkという単語。「見たら分かる」けれど、「スペルを正確に書けるか」と聞かれると自信がない。さらに、「可算名詞か不可算名詞か」「複数形はどうなるか」まで理解している生徒はさらに少数です。

定期テストは記述式です。選択問題ではなく、自分でスペルを書かなければならない。だから、「見たら分かる」レベルでは全く通用しないんです。テスト範囲の単語を100個覚えるとしたら、「英語→日本語」「日本語→英語」の両方向で、スペルまで完璧に書けるレベルまで仕上げる必要があります。これができていない生徒が、平均点を割る大きな原因になっています。

原因③:基礎文法の穴(特に中1内容)

「今回のテスト範囲は関係代名詞だから、関係代名詞だけ勉強すればいい」——これ、大きな間違いなんです。英語は積み上げ型の科目です。今習っている内容は、それ以前に習った内容がすべて理解できていることを前提に進んでいきます。だから、中1で習ったbe動詞や一般動詞、三人称単数のsなどが曖昧なまま進むと、どこかで必ず壁にぶつかるんです。

実際、塾に来る高校生の多くは、「今の範囲は分かるけど、基礎が抜けている」状態です。例えば、高2で仮定法を習っているのに、中1レベルの疑問文の作り方が怪しい、といったケースが本当に多いんです。中学2年の2学期以降、急に通知表の数値が取りにくくなるというデータもあります。この頃は文法事項が難しくなる時期ですが、実際に教えていて分かるのは、「それ以前に学習した内容の理解が不十分なため間違えている」ことの方がはるかに多いということです。

原因④:勉強の「順番」を間違えている

「たくさん勉強した割には点数が低い」という場合、勉強する順番が間違っている可能性が高いんです。よくあるのが、単語や熟語を覚えないまま、いきなり演習問題に取り組んでしまうパターン。これは、九九を覚えないまま割り算の問題を解こうとするようなもの。基礎が固まっていない状態で応用問題に取り組んでも、時間ばかりかかって効果が出ないんです。

正しい順番は、「①単語・熟語の暗記 → ②文法の理解 → ③本文の音読・暗記 → ④問題演習」です。この順番を守るだけで、同じ勉強時間でも効果が格段に上がります。

原因⑤:「教科書だけ」で勉強を済ませている

「定期テストは教科書で学習した範囲から出題されるから、教科書だけやればいい」——これも大きな落とし穴です。確かに、定期テストは教科書の範囲から出題されます。でも、教科書を読んでノートにまとめるだけで英語をマスターするのは、ほぼ不可能なんです。なぜなら、「理解する」ことと「できる」ことは全く別だからです。

教科書を読んで「分かった」つもりになっていても、実際に問題を解いてみると全く手が動かない——これ、本当によくあるパターンです。だから、教科書だけでなく、問題集を使った「アウトプット」の練習が絶対に必要なんです。

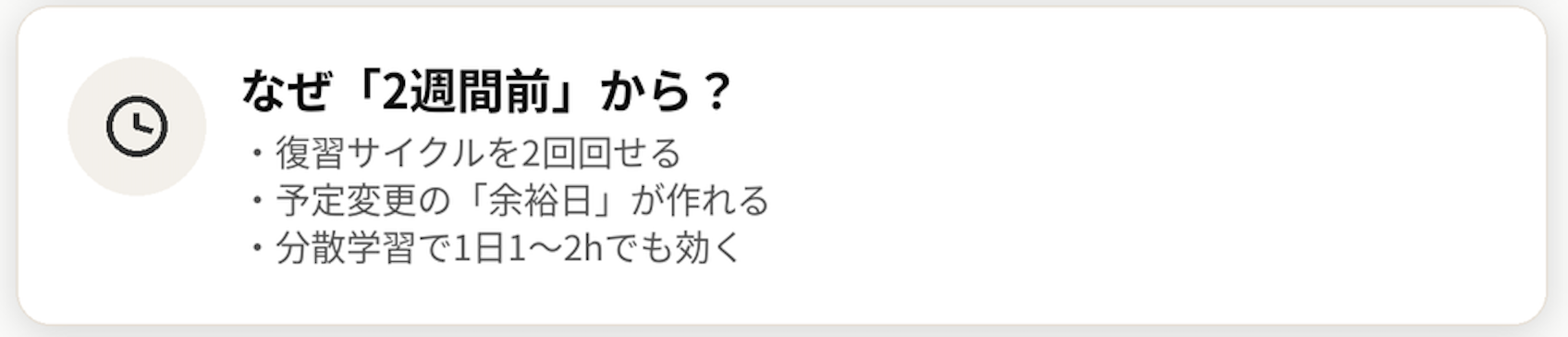

なぜ「2週間前」からなのか?最適タイミングの科学

「テスト勉強っていつから始めればいいんですか?」——これ、保護者面談で本当によく聞かれる質問です。答えは明確に「2週間前」なんです。

記憶の「忘却曲線」と復習のタイミング

人間の脳は、一度覚えたことを時間とともに忘れていきます。これを「忘却曲線」と言います。でも、忘れかけたタイミングで復習すると、記憶が長期定着しやすくなるんです。2週間あれば、「学習 → 忘れかけ → 復習」のサイクルを最低2回は回せます。このサイクルを回すことで、本番で思い出しやすい「使える知識」として定着するんです。

逆に、1週間前から始めると、このサイクルを1回しか回せません。一夜漬けに至っては、サイクルをゼロ回しか回せない。だから、テストが終わったら綺麗さっぱり忘れてしまうんです。

2週間前なら「余裕日」が作れる

部活や家庭行事など、予定外のことが起きても、2週間あれば調整できます。1週間前から始めると、何か予定が入っただけでパニックになってしまいますよね。実際、塾の生徒たちを見ていても、2週間前から計画的に始めた子は、落ち着いてテストに臨めています。一方、1週間前から始めた子は、焦りから来るケアレスミスが多発する傾向があります。

「分散学習」の効果

脳科学の研究では、学習と復習の間隔を数日空けるほど記憶が長期定着しやすいと報告されています。2週間前から始めれば、毎日1〜2時間の勉強で十分です。でも、1週間前から始めると、同じ内容を学ぶのに毎日3〜4時間必要になります。そして、長時間の詰め込み学習は、脳が疲労して効率が落ちるんです。つまり、2週間前から始める方が、「総勉強時間は少なく、効果は高い」という理想的な学習ができるわけです。

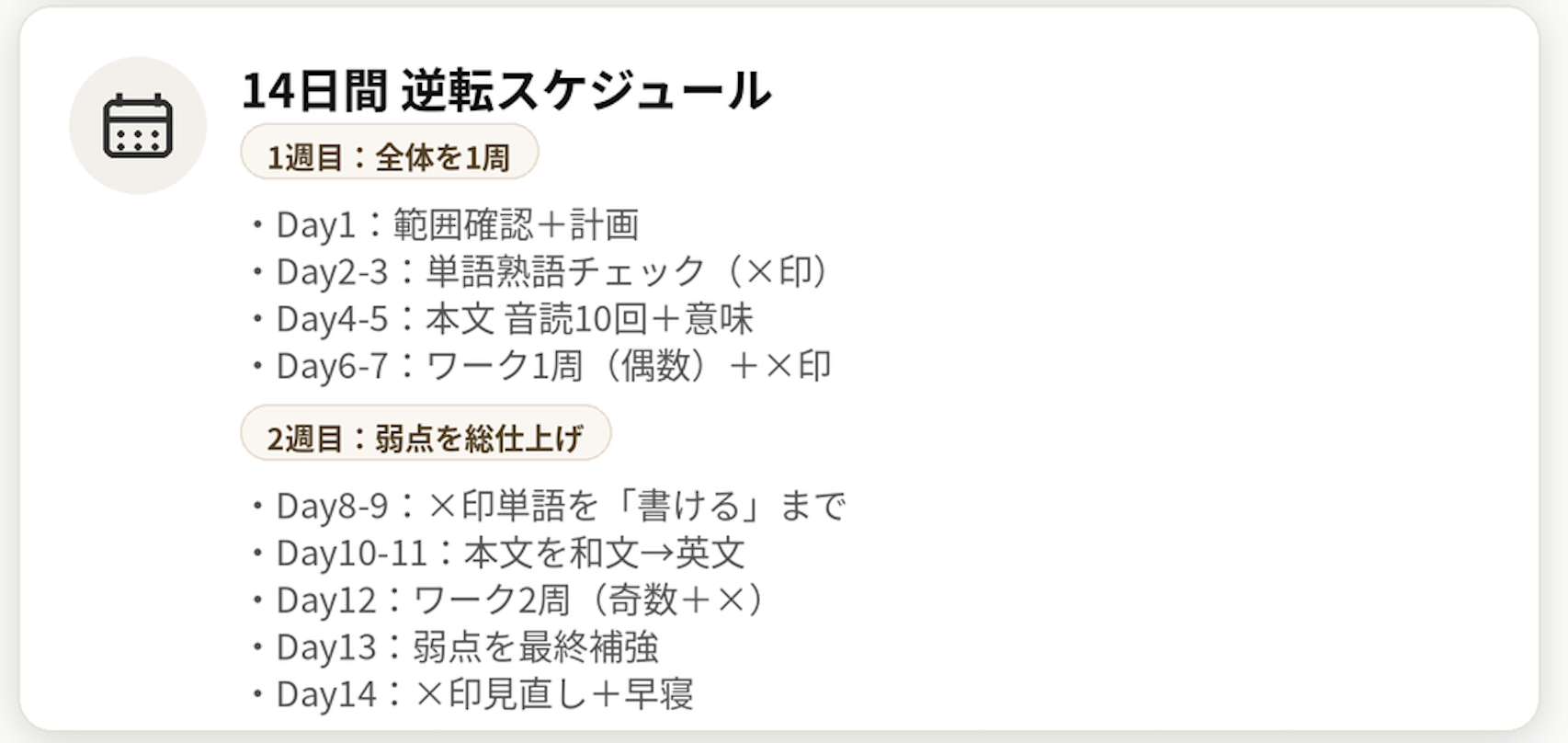

【完全版】2週間前からの14日間逆転スケジュール

それでは、具体的に「2週間でどう勉強すればいいのか」を、1日ごとのスケジュールで詳しく解説していきます。

【1週目:Day 1〜Day 7】全範囲をざっくり通すフェーズ

Day 1(テスト14日前):テスト範囲の確認と計画立て

まず、テスト範囲表をしっかり確認します。教科書の何ページから何ページまでか、ワークのどの範囲か、提出物は何かを明確にしましょう。次に、14日間の大まかな計画を立てます。「1週目で全範囲を1周、2週目で弱点補強と総復習」という大枠を決めておくと、迷わず進められます。

Day 2〜3:英単語・熟語の総チェック

テスト範囲の英単語と熟語を、すべてリストアップします。そして、「英語→日本語」で意味が言えるか、一つずつチェックしていきます。ここで大事なのは、「覚えていない単語に×印をつける」こと。全部を同じように勉強するのではなく、×印がついた「覚えていない単語」だけを集中的に覚えていくんです。この段階では、まだスペルを書く練習はしなくてOK。まずは「見たら意味が分かる」レベルまで持っていきます。

Day 4〜5:教科書本文の音読と意味確認

教科書本文を、最低10回は音読します。この時、ただ読むだけでなく、「この文の主語はどれか」「動詞はどれか」を意識しながら読むのがコツです。また、一文ずつ日本語に訳してみて、意味を完全に理解します。分からない文があったら、文法書を見たり先生に質問したりして、必ずその場で解決しましょう。

Day 6〜7:学校ワークの1周目(偶数番号だけ)

学校から配られているワークの偶数番号だけを解きます。「なぜ偶数番号だけ?」と思いますよね。理由は、2周目で奇数番号を解くためです。こうすることで、「2周目は初めて解く問題」として取り組めるので、本当に理解できているかを確認できるんです。解けなかった問題には×印を付けておきます。この×印が、2週目の重要な勉強材料になります。

【2週目:Day 8〜Day 14】弱点補強と総仕上げフェーズ

Day 8〜9:×印がついた単語の徹底暗記

1週目で×印がついた単語を、今度は「日本語→英語」で書けるまで練習します。ここでスペルの練習もしっかり行います。コツは、「何度も書く」のではなく、「テストする」こと。単語カードを作って、日本語を見て英語を言う→書けるかチェック、を繰り返すと効率的です。

Day 10〜11:教科書本文の暗記(英作文対策)

教科書の日本語訳を見て、英文を再現できるように練習します。これ、一見すごく大変そうに見えますが、1週目に音読を10回以上していれば、意外とスラスラ書けるんです。完璧に暗記する必要はありません。「だいたい合っている」レベルでOKです。大事なのは、「英文の語順」や「文法のルール」を体で覚えること。これができると、英作文問題でも応用が利くようになります。

Day 12:学校ワークの2周目(奇数番号+1周目の×印)

ワークの奇数番号を解きます。そして、1周目で×印がついた偶数番号の問題も、もう一度解き直します。「1周目でバツだった問題が、2周目に自力で解けるか?」——これが最も重要なチェックポイントです。ここで解けるようになっていれば、本番でも解ける。逆に、2周目でも解けなかったら、その問題は重点的に復習が必要です。

Day 13:弱点の最終補強

2周目でも×印がついた問題を、徹底的に復習します。文法が分からないなら文法書を見直す、単語が分からないなら単語を覚え直す。このタイミングで、残っている「穴」を全部埋めていきます。時間があれば、市販の問題集を使って類似問題を解くのも効果的です。

Day 14(テスト前日):総復習と最終確認

前日は、新しいことは一切やりません。これまでに×印がついた問題を見直す、教科書本文をもう一度音読する、単語の最終チェックをする——それだけです。そして、早めに寝ましょう。睡眠不足は、記憶の定着を妨げます。前日にしっかり寝ることが、実は最高のテスト対策なんです。

分野別・具体的な対策法

英単語の効率的な覚え方

英単語を覚えるには、「接触回数」を増やすことが一番効果的です。1日1回しか見ていなかった英単語を、1日5回見るようにする。それだけで、定着度は格段に上がります。具体的な方法として、「朝起きたら10個」「通学中に10個」「昼休みに10個」「帰宅後に10個」「寝る前に10個」と、1日の中で何度も分けて覚えると効果的です。また、単語は単体で覚えるのではなく、例文の中で覚えると記憶に残りやすくなります。教科書の本文を音読することで、単語も一緒に覚えられるので一石二鳥です。

文法の理解と定着のコツ

文法は、「理解する」→「問題を解く」→「間違えた問題を解き直す」の3ステップで定着させます。まず、文法書や教科書を読んで、ルールを理解します。この時、「なぜそのルールが必要なのか」を考えると、丸暗記よりも記憶に残ります。次に、問題集を使って実際に問題を解きます。間違えた問題は、「なぜ間違えたのか」を必ず確認しましょう。単なるケアレスミスなのか、文法の理解が不足しているのか、原因を特定することが大切です。そして、間違えた問題は、日を改めてもう一度解きます。これを繰り返すことで、文法が確実に身につきます。

長文読解の実践的トレーニング

定期テストの長文は、ほとんどが教科書本文です。だから、教科書本文を完璧にマスターすることが、最高の長文対策になるんです。具体的には、教科書本文を「なめらかに読めるようになるまで音読」→「一文ずつ暗記するまで音読」→「覚えたと思ったら暗唱してみる」→「紙にスペルを書く」という流れで練習します。集中して取り組めば、1ページの本文を1時間くらいで暗記できるようになります。この方法で毎回テストは90点以上取れるようになった生徒も多数います。

絶対にやってはいけないNG勉強法5選

NG①:一夜漬けで全部覚えようとする

「1日で全部覚えなきゃ!」と焦って詰め込むと、かえってパニックになり本番でのパフォーマンスが下がってしまいます。さらに、一夜漬けで覚えたことは、テストが終わったら綺麗さっぱり忘れてしまいます。前日は、新しいことを覚えるのではなく、これまでに覚えたことの「最終確認」だけにしましょう。

NG②:ノートまとめで満足してしまう

教科書を読んで、綺麗にノートにまとめる——これ、一見良い勉強法に見えますが、実は「やった気になっているだけ」のことが多いんです。大事なのは、「理解する」ことと「できる」ことは別だということ。ノートにまとめただけでは、実際に問題が解けるかどうかは分かりません。必ず問題集を使った「アウトプット」の練習をしましょう。

NG③:複数の問題集に手を出す

「この問題集もやった方がいいかな」と、いろいろな問題集に手を出すのはNGです。1つの問題集を完璧にする方が、はるかに効果的です。定期テストでは標準レベルの問題がほとんどです。だから、学校のワークを完璧にすれば、十分に高得点を取れる学力が身につきます。

NG④:間違えた問題をそのままにする

問題を解いて、丸付けして、「ああ、間違えた」で終わり——これでは全く成長しません。間違えた問題こそが、あなたの「宝物」なんです。間違えた問題は、「なぜ間違えたのか」を必ず確認し、日を改めてもう一度解く。これを徹底するだけで、点数は劇的に上がります。

NG⑤:音読をしない

黙読だけで勉強を進めるのは、本当にもったいないです。英語は、音読することで記憶に定着しやすくなる言語なんです。単語を覚える時も、文法を理解する時も、長文を読む時も、必ず声に出して読みましょう。感情を込めて発音すると、さらに記憶しやすくなります。

親ができる最高のサポート術

テスト2週間前からの声かけ

「テスト勉強始めなさい!」と命令するのではなく、「テスト範囲出た?一緒に確認してみようか」と提案する形で声をかけてみてください。計画を一緒に立てることで、お子さんも「やらされている」感が減り、主体的に取り組みやすくなります。

学習環境を整える

テレビがついている、スマホが手元にある、部屋や机の上が散らかっている——こんな環境では、どんなに頑張っても集中できません。テスト期間中は、リビングのテレビを消す、スマホは親が預かる、机の上を片付ける時間を一緒に作る、といったサポートをしてあげてください。

「頑張り」を認める声かけ

点数だけを見て「なんでこんな点数なの!」と責めるのは絶対NGです。代わりに、「毎日コツコツ勉強してたね」「前より音読がスムーズになったね」と、プロセスを認める声かけをしてあげてください。結果ではなく努力を認めることで、お子さんのやる気は確実に上がります。

テスト前日の過ごし方サポート

前日は、「早く寝なさい」と言うよりも、「明日のために今日はゆっくり休もうね」と優しく声をかけてあげてください。また、前日の夜は栄養バランスの良い食事を用意してあげると、お子さんも「応援されている」と感じて心強くなります。

まとめ

定期テストで平均点を割ってしまう原因は、「教科書本文の音読・暗記不足」「英単語のなんとなく暗記」「基礎文法の穴」「勉強の順番ミス」「教科書だけで勉強」の5つでした。でも、これらの原因が分かれば、2週間あれば十分に逆転できます。大事なのは、「1週目で全範囲を1周、2週目で弱点補強」という流れで、計画的に進めること。そして、「音読」「×印方式」「2周以上の反復」という3つのポイントを押さえること。親御さんは、「結果ではなくプロセスを認める」「学習環境を整える」「一緒に計画を立てる」というサポートで、お子さんを支えてあげてください。次の定期テストまで、まだ時間はあります。今日から、できることを一つずつ始めていきましょう。

\ 英語がとにかく苦手な高校生へ /

たった2ヶ月で英語の偏差値+10を達成する 苦手克服特化 オンライン個別指導

2ヶ月で偏差値10アップを実現する「高校英語の苦手克服専門塾コアラボ」

この記事をここまで読んでくださったあなたへ。本気で「英語がわかる自分」に変わりたいと思う気持ち、心から応援します。

コアラボでは、英語が苦手な高校生に特化した「完全マンツーマン指導」を行っています。

入塾者数を1ヶ月に2名までに限定し、質の高い指導を徹底しています。担当は、受験・英検・定期テスト対策を熟知したプロ講師のみ。文法・長文・リスニング・スピーキングのどこでつまずいても、あなたのレベルと目標に合わせて最短ルートで克服できます。

「英語の勉強、何から手をつければいいかわからない」

「授業を受けても頭に入らない」

「定期テストが平均点に届かない」

そんな悩みを抱えていた多くの生徒が、わずか2ヶ月で『偏差値10以上アップ』『英検合格』『英語が得意科目に変わった!』という結果を出しています。

お子さまの英語の苦手を、どうサポートすればいいか迷っていませんか?

お子さまの英語の学びに、不安やもどかしさを感じていませんか?

「頑張っているのに成果が出ない」「家庭でどう支えればいいかわからない」──

そんなお気持ちに、私たちは日々寄り添っています。

コアラボでは、英語が苦手な高校生に特化した完全マンツーマン指導を行っており、

保護者さまからのご相談もLINEメッセージで24時間無料受付しています。

無理な勧誘は一切ありません。

「うちの子の場合はどうすればいい?」そんな気持ちで、気軽にメッセージをお送りください。

経験豊富なプロ講師が、お子さまの「伸び悩みの原因」を分析し、最適な学習ステップをご提案します。一通のLINEが、お子さまの英語の未来を変えるきっかけになるかもしれません。

ご相談だけでも構いません。無理な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。

よくある質問(Q&A)

Q1:オンラインでも集中できるか不安です。

A:ご安心ください。1対1の完全マンツーマン形式なので、講師があなたの表情・理解度を見ながらテンポを調整します。雑談を交えながら楽しく学べるため「授業があっという間だった」と好評です。

Q2:英語が本当に苦手でもついていけますか?

A:むしろ大歓迎です。中学英文法のつまずきから共通テストレベルまで、すべての段階に対応した独自メソッドで「ゼロからの再スタート」が可能です。

Q3:部活や塾との両立はできますか?

A:はい。曜日・時間帯は完全自由。部活後の夜20時以降も受講可能です。授業後に毎回スケジュールを一緒に組むので無理なく続けられます。

Q4:どんな講師が教えてくれるの?

A:代表・染谷講師は「英語が苦手だった生徒を逆転合格に導くプロ」として全国から指名を受けています。英語4技能を担当する女性講師渡辺は英検2級合格に悩む生徒を英検1級合格にまで指導した実績を持つ大人気講師です。

Q5:体験授業を受けたら入会しなければいけませんか?

A:いいえ、体験授業のみの参加も大歓迎です。押し売り営業は一切ありません。安心してご相談ください。

英語が苦手だったお子さまが“できた!”と笑える日を、一緒に作りましょう。

\ まずは無料LINE相談で、お子さまの“伸びるきっかけ”を見つけませんか? /