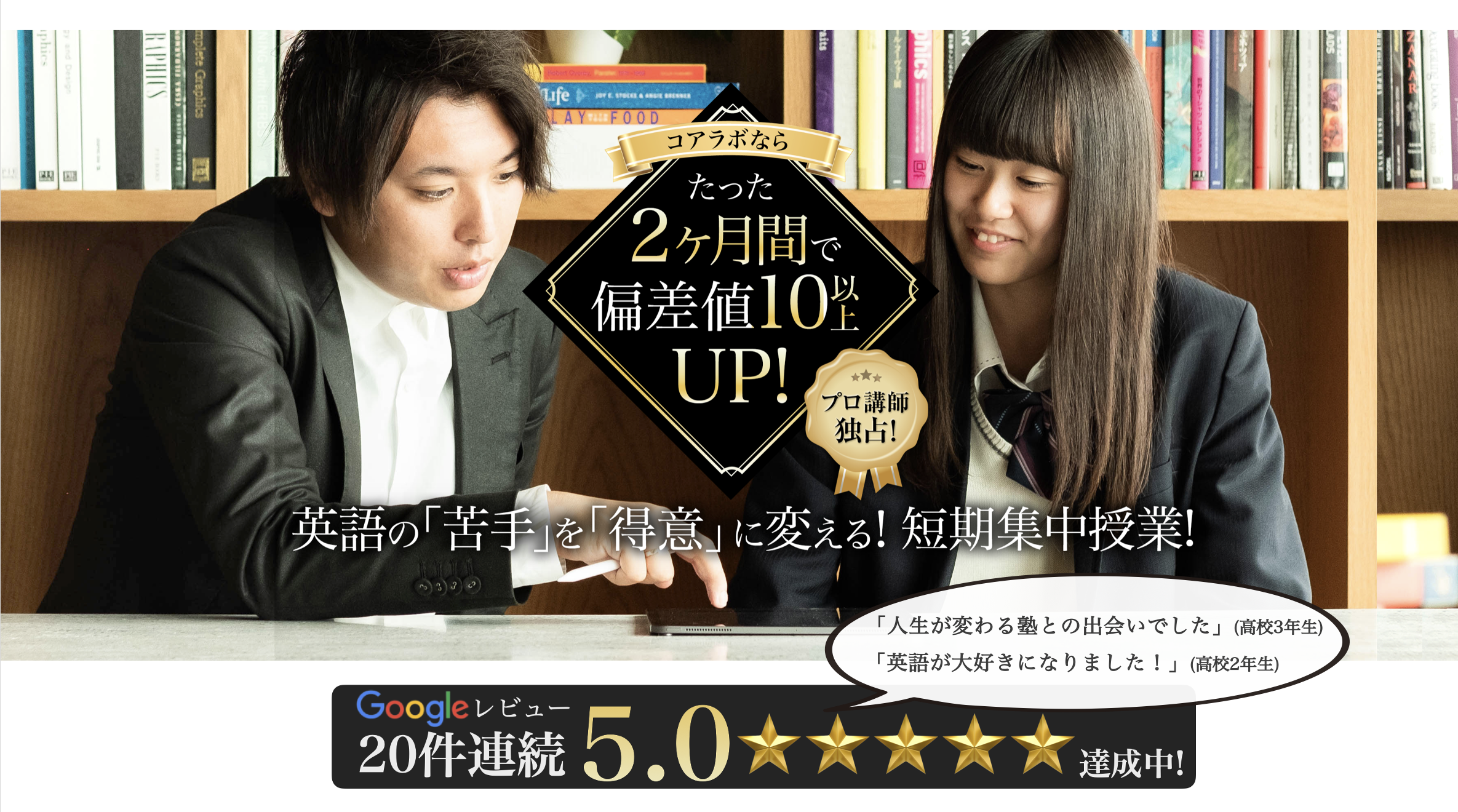

こんにちは。高校英語の苦手克服塾「コアラボ」代表の染谷です。

高3の秋。共通テストまで残り3ヶ月ほどとなったこの時期、「英語が苦手なまま、もう間に合わないかもしれない」と不安を感じている高校生、そして保護者の方は少なくありません。模試ではE判定が続き、英語の偏差値は40台前半。「このままでは志望校は無理なのでは」と心配されているお母様の気持ち、本当によく分かります。

しかし、ここで諦めるのは早すぎます。実は、高3の秋からでも、正しい戦略と勉強法があれば、英語の成績は確実に伸ばすことができるんです。私の塾でも、秋の模試でE判定だった生徒が、共通テスト本番で6割を超え、見事志望校に合格した事例が数多くあります。

本記事では、英語が苦手な高3生が秋から本気で英語を伸ばすための現実的なプランをお伝えします。過去問の効果的な回し方、時間が足りないときの捨て問の判断基準、そして保護者としてどうサポートすればよいかまで、実践的な内容を詳しく解説していきます。

目次

この記事のポイント(先に結論)

- 満点ではなく合格点を狙う戦略に切替える。

- 基礎×過去問を並走し、本文を「資産化(語彙化・音読化)」する。

- 時間配分と捨て問を事前設計して80分の成果を最大化。

- 保護者は環境整備と前向きな声かけに集中。

秋からでも本当に間に合うのか?現実的な目標設定

高3秋からの逆転合格は可能です

「秋からで本当に間に合うのか」という不安、よく分かります。しかし、結論から申し上げると、高3の秋からでも逆転合格は十分に可能です。

実際に、夏まで部活に専念していて秋から本格的に受験勉強を始めた生徒が、E判定から九州大学に合格した事例があります。この生徒さんは、英語では毎日長文1題を解き、翌日に必ず復習するという徹底した学習習慣を作りました。共通テスト本番では英語で大幅に点数を伸ばし、見事合格を勝ち取ったんです。

また、別の女子生徒さんは、夏の模試でD判定が続き、本人も「志望校は厳しい」と半ば諦めかけていました。しかし秋に塾の先生から「今からなら過去問10年分を解き切れる」と背中を押され、過去問演習を軸に学習を再構築しました。特に英語は毎週必ず過去問を解き、間違えた部分を重点的に復習するルーティンを習慣化した結果、最終的には第一志望の関関同立に現役合格しました。

これらの事例から分かるように、秋からでも正しい戦略と努力で逆転は可能なんです。

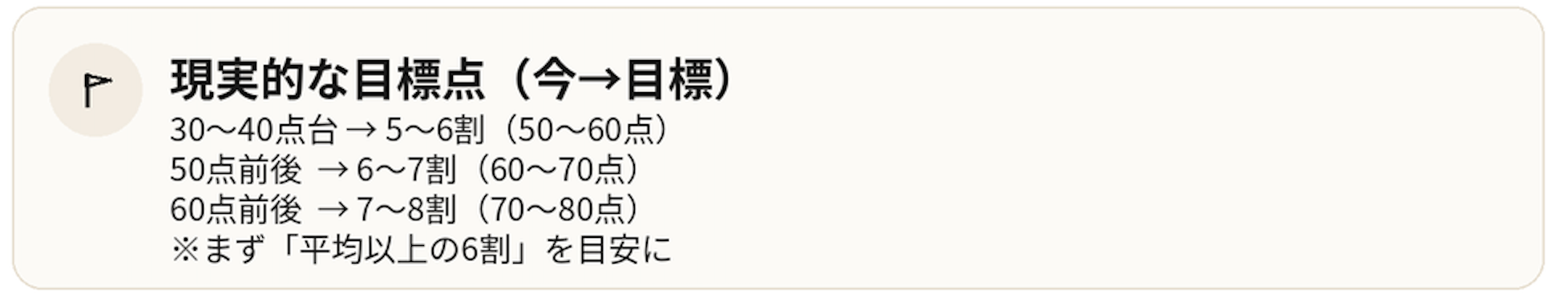

現在の実力別・現実的な目標点

現在30点~40点台の場合:目標は共通テスト5割~6割

この層の生徒さんは、基礎力の徹底的な強化が最優先です。単語と文法をしっかり固めれば、3ヶ月で5割~6割は十分に到達可能です。実際、単語帳を1冊完璧にするだけで、共通テスト英語は最低でも5割以上は確実に取れるようになるんです。

現在50点前後の場合:目標は共通テスト6割~7割

基礎がある程度固まっている状態なので、長文読解力を集中的に鍛えることで、6割~7割を目指せます。大問1、2、3、5、6を確実に取れるようになれば、6割は突破できる計算です。

現在60点前後の場合:目標は共通テスト7割~8割

この層は、時間配分の改善と苦手分野の克服、過去問演習での実践力強化がカギとなります。後半の高配点問題を確実に取る練習を積めば、7割~8割は射程圏内です。

共通テストの平均点と戦略的な目標

共通テスト英語の過去3年間の平均点を見てみましょう。リーディングは2024年が57.69点、2023年が51.54点、2022年が53.81点です。リスニングは2024年が61.31点、2023年が67.24点、2022年が62.35点となっています。

つまり、リーディングで6割、リスニングで6割取れれば平均以上ということになります。多くの国公立大学では、共通テストで6割~7割取れれば合格圏内に入ります。これは決して高すぎる目標ではなく、秋からの努力で十分到達可能な現実的な目標なんです。

秋からの英語学習で最優先すべきこと

基礎固めは秋からでも最優先

秋になると「もう基礎をやっている時間はない、応用問題を解かなければ」と焦る気持ちは分かります。しかし、基礎が不十分なまま応用問題に手を出しても、時間を無駄にするだけなんです。

共通テストの内容は基礎が7~8割、応用が2~3割と言われています。つまり、基礎さえしっかり固まっていれば、7割~8割は取れる試験なんです。志望校合格のために必要なのは、基礎を徹底的に固めることです。

私の塾でも、10月に入塾してきた高3生で、英語が全く読めない状態だった生徒さんがいました。本人は「もう間に合わない」と半ば諦めていましたが、私は「まず中学英語から徹底的に復習しよう」と提案しました。最初は戸惑っていましたが、be動詞と一般動詞の区別、基本5文型、時制などの基礎文法を2週間集中的に復習した結果、驚くほど長文が読めるようになったんです。

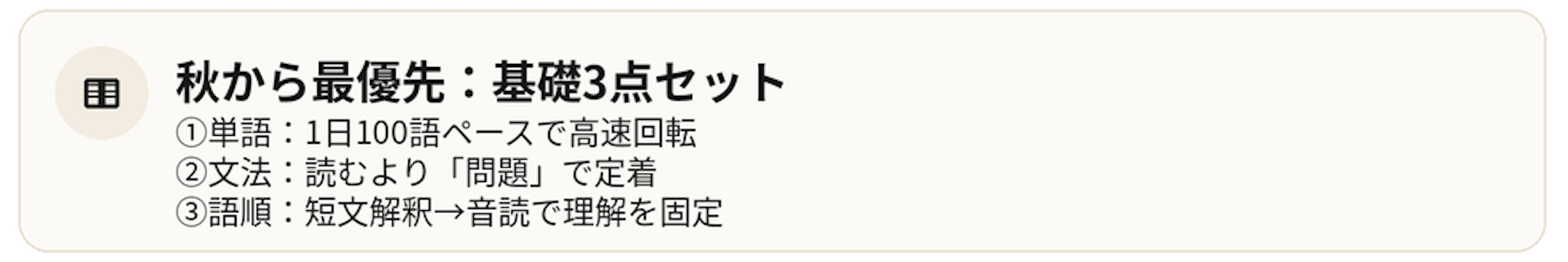

英単語・熟語の暗記は毎日必須

英単語の暗記は秋からでも毎日続けるべきです。単語力は英語力のすべての土台だからです。

高校で覚えるべき英単語は合計で4000~5000語、難関大学を志望する場合はさらに1000~1500の熟語が必要です。「今から全部覚えるのは無理」と思うかもしれませんが、共通テストレベルであれば、基礎的な単語帳1冊(1400~1800語程度)を完璧にすれば十分対応できます。

効率的な単語暗記法は、1日100語ペースで高速回転です。1単語1秒で見て、意味を思い出す練習を繰り返します。1日30分の勉強で1週間に約600語、1日60分なら約1200語を回せる計算です。大切なのは「完璧に覚えてから次へ」ではなく、「何度も繰り返し触れる」ことなんです。

実際、1日1.5時間を3ヶ月継続すれば、単語帳1冊を完璧に暗記できます。秋から始めても、共通テスト本番までに十分間に合う計算です。

文法は「理解」より「実践」で定着させる

文法の学習では、文法書を読み込むより、問題を解いて実践的に定着させる方が効率的です。

文法の学習手順は、知識を頭に入れる(インプット)→問題を解いて定着させる→さらに問題を解いてアウトプット、という流れが基本です。特に共通テストでは文法単独の問題は少なく、長文の中で文法知識が問われるため、長文を読みながら文法を確認していく方が実践的なんです。

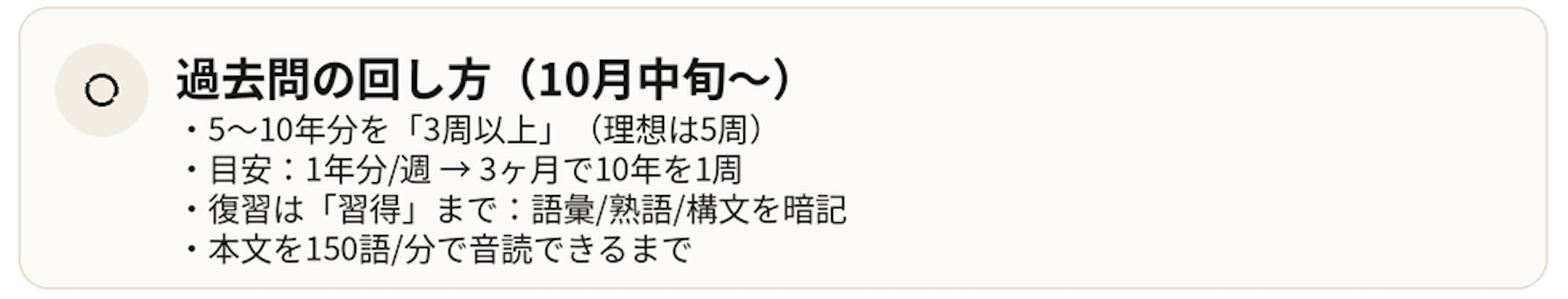

過去問の効果的な回し方

過去問はいつから何年分やるべきか

「過去問はいつから始めればいいのか」「何年分やればいいのか」という質問をよく受けます。秋から始める場合、10月中旬から過去問演習をスタートするのがおすすめです。

過去問の年数については、一般的には3~5年分を数回解くのが普通ですが、より効果的な方法は5~10年分を、それぞれ3回以上解くことです。

なぜそこまでやるのかというと、過去問は「自分が受験するときの志望校の問題に最も傾向が近い問題集」だからです。過去問を繰り返し解くことで、問題形式に慣れ、「問題英文の読み方・設問の解き方・どこまで読めば答えられるか」などが上手になるんです。

実際、コアラボでも10月から毎週1年分の過去問を解き、それを3周する指導をしています。ある生徒さんは、最初は時間内に解き終わらず50点台でしたが、3周目には時間内に解き終わり、70点を超えるようになりました。

過去問は「解く」だけでなく「習得」する

多くの受験生は、過去問を解いて丸付けをして、間違えた問題を確認して終わりにしてしまいます。しかし、それでは英語力は上がりません。過去問は「習得」するまでやり込むべきなんです。

「習得」とは以下の2つを指します。1つ目は、知らない英単語・熟語・文法・語法・構文を暗記すること。2つ目は、英文をスラスラ和訳でき、90%の理解度で分速150ワードで音読・黙読できるようにすることです。

なぜここまでやるのかというと、過去問レベルの英文を大量に読んだり、英単語熟語を暗記したりすることで、英語力そのものが上がるからです。つまり、自分が受験するときの志望校の問題も解ける確率が上がるということなんです。

過去問の復習ノートの作り方

過去問の復習ノートを作ることを強くおすすめします。復習ノートとは、解いた過去問で間違えた問題を集め、何が原因で間違えたのか、正解の解法は何なのかをまとめるノートです。

復習ノートの作り方は以下の手順です:

- 科目別にノートを用意する

- 過去問の問題をコピーしてノートに貼る(見開き2ページで大問1つが目安)

- 左ページ上段に問題を貼り、下段に自分の解答を書く

- 右ページ上段に正しい解答・解説を記入し、下段に反省点やコメントを書く

- 付箋で過去問を整理する(何年度の問題か、出題分野名を記入)

特に英語の復習ノートでは、以下の点が重要です:

文法問題:その問題だけでなく、自分が持っている文法問題集のどこにその分野があるかページ数を必ず記入します。理解が不十分な単元である可能性が高いので、徹底的に復習する必要があります。

長文問題:問題文をコピーして貼り、構造が分かりにくかった文については構造分析を行います。特に内容一致問題は、文中のどこに根拠があるかをマークし、間違えた場合はどこがNGであるか必ず理由を記載してください。

音読チェックボックス:長文問題の設問番号付近の余白にチェックボックスを5つ作っておき、1回音読するごとにチェックを記入します。5回ほど音読すると、読みながら自然と頭の中に英文の意味が入ってくるようになり、問題文の理解度が格段に上がるんです。

過去問を何周すべきか

過去問は最低3周、できれば5周することをおすすめします。

1~2周では覚えきれていない部分が多いですが、3周以上繰り返せば内容の多くを理解できるようになります。個人差や問題集のレベルによっても変わってきますが、だいたい目安は3~5周程度です。

過去問の回し方のスケジュール例を示します。10月中旬から開始する場合、週に1年分のペースで進めると、3ヶ月で10年分を1周できます。11月中旬からは2周目に入り、12月は3周目として総復習をする、という流れが理想的です。

共通テスト英語の時間配分と捨て問の決め方

共通テスト英語リーディングの基本情報

共通テスト英語リーディングは、試験時間80分、大問数8題、配点100点、総語数約5,680語(2025年)という構成です。

各大問の配点は、第1問6点、第2問12点、第3問9点、第4問12点、第5問16点、第6問12点、第7問16点、第8問17点となっています。後半の大問ほど配点が高いのが特徴です。

共通テストの特徴は、前半の問題が簡単で後半が難しいということです。そのため、前半に時間をかけすぎると、後半の高配点問題に時間が足りなくなってしまうんです。

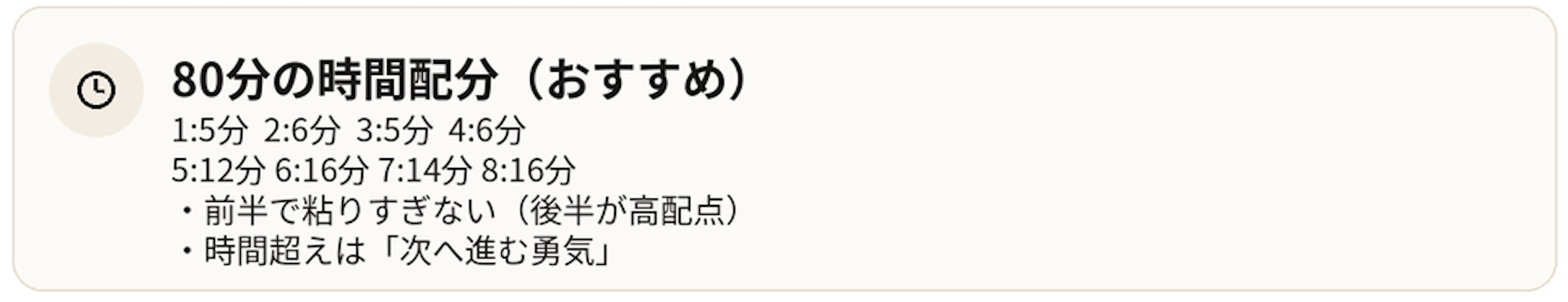

効果的な時間配分戦略

80分という限られた時間で確実に高得点を取るためには、適切な時間配分が必須です。ここでは3つの時間配分戦略をご紹介します。

戦略A:バランス重視型(おすすめ)

第1問5分、第2問6分、第3問5分、第4問6分、第5問12分、第6問16分、第7問14分、第8問16分、合計80分(見直し時間含む)。

この配分は、各大問に適切な時間を個別配分し、第6問・第8問の高配点問題に重点を置いています。予備校講師の実績に基づく配分で、安定した得点を期待できる方法です。

戦略B:セクション重視型

セクション1(第1~4問)20分、セクション2(第5~6問)30分、セクション3(第7~8問)30分。

大きな時間枠で柔軟に管理でき、セクション内での調整が可能です。ただし、セクション1で遅れると全体に影響が出るため、時間管理の経験が必要です。

試験時間中は常に時計を確認し、設定した時間内に解き終えることを意識しましょう。もし時間を過ぎてしまっても、一つの問題に固執せず、次の問題に進む勇気も必要です。

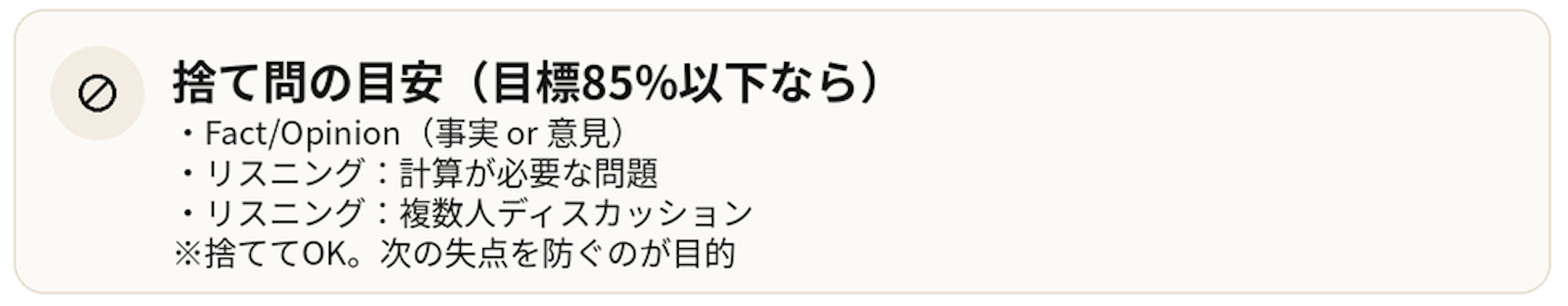

戦略的に捨てるべき問題とは

目標点が85%以下で良いのであれば、「戦略的に捨てたほうがいい」問題があります。代表的な問題を3つ紹介します。

1. Fact/Opinion問題

英語リーディングでは、「~は事実か、それとも、登場人物の意見か?」という問題が出題されます。この出題形式の時は、非常に丁寧な読み解きを要求してきます。日本語で冷静に見れば、スムーズに解けることもありますが、実際に英語で、試験時間に追われながら解くと、上手くいかないケースが多いんです。

共通テストで85%以下が目標なのであれば、潔く「Fact/Opinion問題」を捨てると決めておいても、他を正解できれば、十分に目標点に届きます。

2. リスニングの計算が必要な問題

英語のリスニングでは、簡単な計算を要求する問題が出題されます。このような問題に対して、聞きながら計算をすると、ほぼ100%間違えます。受験のプロである私がやっても、リスニングを聞きながら計算すると、ほぼ間違えます。

85%以下を目標点にする場合、そもそも「捨て問」にしてしまいましょう。計算をしている段階で、次の問題の音声が始まってしまうことがあるからです。計算を要求する問題だけを失点するのと、その次の問題も準備不足で失点するのでは、どちらが良いでしょうか。失点は1問までにしたいですよね。

3. リスニングの複数人のディスカッション

英語のリスニングの最終問題は、複数名のディスカッションが出題されます。見ず知らずの4人が、ディスカッションしているのを、音声だけで「誰が何を言っているのか」を判断するのは、ハッキリ言ってしまえば、「日本語でも難しい」レベルです。

この問題に対して、重要なことは「解けなくても気にしない」「解ける問題を解く」という発想です。全問を完璧に聞き取ることをあきらめて、「全体がおおまかに分かっていればOK」「1問ぐらい間違えてもいい(他の受験生も間違えている)」という発想で解いていきましょう。

大問の解く順番の工夫

共通テスト英語の問題は前半の方が簡単になっています。そのため、基本的には大問1から順番に解くことがおすすめです。

ただし、自分の得意不得意によっては、解く順番を変えることも有効です。例えば、図表問題が得意であれば、第5問を先に解いてから、第1問に戻るという方法もあります。ただし、マークシートの記入欄を間違えないよう注意が必要です。

英語が苦手な高3生の秋からの学習スケジュール

10月:基礎固めと過去問導入

10月は基礎固めと過去問演習の導入期です。

この時期にやるべきことは、まず英単語・熟語の暗記を毎日継続することです。1日100語ペースで高速回転させ、単語帳1冊を3週間で1周するペースを目指します。

文法の基礎確認も重要です。高校英語の主な文法項目(時制、助動詞、態、不定詞、動名詞、分詞、比較、関係詞、仮定法)を総復習します。文法問題集を1冊、10月中に1周することを目標にしましょう。

そして、10月中旬からは過去問演習を開始します。まずは1年分を時間を計って解き、自分の現在地を把握します。その後、大問ごとに丁寧に復習し、知らない単語・熟語を暗記し、構造が分からなかった文を分析します。

11月:長文読解力の強化

11月は長文読解力を集中的に強化する時期です。

毎日英文に触れることが重要です。英字新聞やオンラインニュースを活用し、最初は1パラグラフから始めましょう。英語に対する苦手意識を、日々の取り組みから軽減する効果があります。

速読トレーニングも欠かせません。時間を意識して長文を読む練習をします。最初は時間がかかっても構いませんが、徐々にスピードを上げていくことを意識します。

過去問演習は週に1~2年分のペースで継続します。11月末までに5~6年分を1周することを目標にしましょう。

12月:過去問演習と実戦力強化

12月は過去問演習で実戦力を磨く時期です。

この時期は、過去問を2周目、3周目と回していきます。1周目で間違えた問題を中心に、徹底的に復習します。復習ノートを見返し、自分の弱点を再確認しましょう。

80分で解き切る練習も重要です。本番と同じ時間配分で解く練習を週に1~2回行い、時間感覚を身につけます。

リスニング対策も本格化させます。毎日30分は英語を聞く時間を確保し、共通テストのリスニング問題を繰り返し解きます。

1月(直前期):総仕上げと弱点補強

1月は総仕上げと弱点補強の時期です。

過去問の最終確認をします。復習ノートを何度も見返し、間違えやすいポイントを確認します。新しい問題には手を出さず、今までやってきたことの復習に徹します。

単語・熟語の最終チェックも怠らないでください。単語帳を最後まで回し続け、試験当日まで暗記を続けます。

体調管理も重要です。規則正しい生活を心がけ、睡眠時間を確保します。試験本番にベストコンディションで挑めるよう、生活リズムを整えましょう。

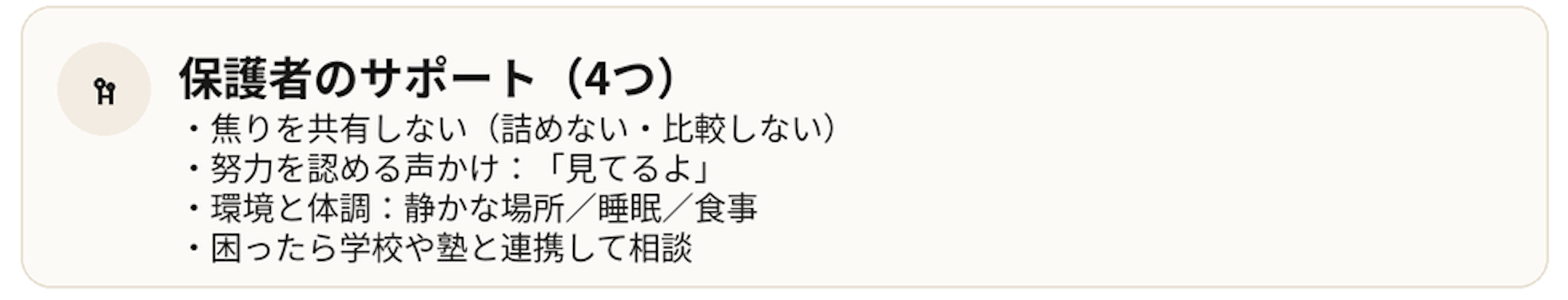

親ができるサポートと声かけ

焦りを共有せず、冷静なサポートを

高3の秋は、受験生だけでなく、親御さんも焦りや不安を感じる時期です。しかし、親の焦りを子どもに伝えてしまうのは避けるべきです。

「あと3ヶ月しかないのに、大丈夫なの?」「もっと勉強しなくていいの?」といった言葉は、お子さんを追い詰めるだけです。お子さん自身が一番焦っていて、プレッシャーを感じているんです。

親としてできることは、冷静にサポートすることです。お子さんが勉強に集中できる環境を整え、健康管理を気遣い、適切なタイミングで前向きな声かけをすることが大切なんです。

効果的な声かけの例

前向きな声かけが重要です。

「毎日頑張ってるね、見てるよ」と努力を認める言葉、「焦らなくていいよ、一歩ずつ進めていこう」と安心感を与える言葉、「困ったことがあったら言ってね」とサポートする姿勢を示す言葉が効果的です。

逆に避けるべき声かけは、「この大学は無理なんじゃない?」と可能性を否定する言葉、「○○さんは△△大学を受けるんだって」と他人と比較する言葉、「こんな成績じゃダメでしょ」と責める言葉です。

学習環境の整備

勉強に集中できる環境を整えることも、親にできる大切なサポートです。

静かな学習スペースの確保が第一です。リビングの一角でも自室でも、お子さんが集中できる場所を用意してあげてください。照明や椅子の快適さも確保し、長時間の学習を支える環境を整えることが重要です。

栄養バランスの取れた食事を提供し、夜食を用意するなど、健康面でのサポートも大切です。「顔色悪いけど大丈夫?」「今日の夕飯は○○ちゃんの好きなオムライスにしたわ」といった健康面に気づかいのある声かけが効果的です。

塾との連携

家庭だけでは解決できない学習上の課題については、塾や学校の先生との連携が不可欠です。

コアラボでは、秋からの逆転合格を目指す高3生を数多くサポートしています。お子さんの現在の実力、目標校、残り時間を踏まえて、最適な学習計画を一緒に立てます。過去問の添削、復習ノートの作成サポート、時間配分の指導など、きめ細かいサポートを提供しています。

また、保護者様との定期的な面談を通じて、家庭での様子や塾での学習状況を共有し、お子さんを多角的にサポートする体制を作っています。一人で悩まず、ぜひ塾に相談してください。

まとめ:秋からでも諦めない

秋からの逆転合格に必要なこと

高3の秋から英語を伸ばすために必要なことをまとめます。

1. 現実的な目標設定

現在の実力に応じて、現実的な目標点を設定することが重要です。30~40点台なら5割~6割、50点前後なら6割~7割、60点前後なら7割~8割を目指しましょう。

2. 基礎固めを最優先

秋からでも、基礎固めは最優先です。英単語・熟語の暗記を毎日継続し、文法の基礎を総復習することが、成績向上の近道です。

3. 過去問を徹底的に活用

過去問は5~10年分を3回以上解き、復習ノートを作って徹底的に復習します。過去問を「習得」するまでやり込むことで、英語力そのものが上がります。

4. 時間配分と捨て問の戦略

共通テスト英語では、適切な時間配分と捨て問の判断が重要です。前半に時間をかけすぎず、後半の高配点問題に時間を残すことを意識しましょう。

5. 親の適切なサポート

焦りを共有せず、冷静にサポートすることが親の役割です。学習環境を整え、健康管理を気遣い、前向きな声かけをすることで、お子さんの努力を支えましょう。

最後に

私は長年、英語が苦手な高校生たちと向き合ってきました。その中で確信していることは、「秋からでも、正しい方法で努力を続ければ、必ず英語の成績は伸びる」ということです。

高3の秋は、確かに時間が限られています。しかし、逆に言えば、やるべきことが明確になる時期でもあるんです。基礎固め、過去問演習、時間配分の練習。この3つに集中して取り組めば、秋からでも十分に逆転は可能です。

「もう遅い」と諦めるのではなく、「今からでもできることがある」と前向きに考えてください。お子さんの可能性を信じて、最後まで応援し続けることが、親としてできる最大のサポートです。

コアラボでは、英語が苦手な高3生一人ひとりに寄り添い、秋からの逆転合格をサポートしています。過去問の添削、復習ノートの作成指導、時間配分のアドバイスなど、きめ細かいサポートを提供しています。一人で悩まず、ぜひ私たちにご相談ください。

秋からの3ヶ月、お子さんと一緒に、志望校合格を目指して頑張りましょう。正しい戦略と努力があれば、必ず道は開けます。最後まで諦めないでくださいね。

\ 英語がとにかく苦手な高校生へ /

たった2ヶ月で英語の偏差値+10を達成する 苦手克服特化 オンライン個別指導

2ヶ月で偏差値10アップを実現する「高校英語の苦手克服専門塾コアラボ」

この記事をここまで読んでくださったあなたへ。本気で「英語がわかる自分」に変わりたいと思う気持ち、心から応援します。

コアラボでは、英語が苦手な高校生に特化した「完全マンツーマン指導」を行っています。

入塾者数を1ヶ月に2名までに限定し、質の高い指導を徹底しています。担当は、受験・英検・定期テスト対策を熟知したプロ講師のみ。文法・長文・リスニング・スピーキングのどこでつまずいても、あなたのレベルと目標に合わせて最短ルートで克服できます。

「英語の勉強、何から手をつければいいかわからない」

「授業を受けても頭に入らない」

「定期テストが平均点に届かない」

そんな悩みを抱えていた多くの生徒が、わずか2ヶ月で『偏差値10以上アップ』『英検合格』『英語が得意科目に変わった!』という結果を出しています。

お子さまの英語の苦手を、どうサポートすればいいか迷っていませんか?

お子さまの英語の学びに、不安やもどかしさを感じていませんか?

「頑張っているのに成果が出ない」「家庭でどう支えればいいかわからない」──

そんなお気持ちに、私たちは日々寄り添っています。

コアラボでは、英語が苦手な高校生に特化した完全マンツーマン指導を行っており、

保護者さまからのご相談もLINEメッセージで24時間無料受付しています。

無理な勧誘は一切ありません。

「うちの子の場合はどうすればいい?」そんな気持ちで、気軽にメッセージをお送りください。

経験豊富なプロ講師が、お子さまの「伸び悩みの原因」を分析し、最適な学習ステップをご提案します。一通のLINEが、お子さまの英語の未来を変えるきっかけになるかもしれません。

ご相談だけでも構いません。無理な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。

よくある質問(Q&A)

Q1:オンラインでも集中できるか不安です。

A:ご安心ください。1対1の完全マンツーマン形式なので、講師があなたの表情・理解度を見ながらテンポを調整します。雑談を交えながら楽しく学べるため「授業があっという間だった」と好評です。

Q2:英語が本当に苦手でもついていけますか?

A:むしろ大歓迎です。中学英文法のつまずきから共通テストレベルまで、すべての段階に対応した独自メソッドで「ゼロからの再スタート」が可能です。

Q3:部活や塾との両立はできますか?

A:はい。曜日・時間帯は完全自由。部活後の夜20時以降も受講可能です。授業後に毎回スケジュールを一緒に組むので無理なく続けられます。

Q4:どんな講師が教えてくれるの?

A:代表・染谷講師は「英語が苦手だった生徒を逆転合格に導くプロ」として全国から指名を受けています。英語4技能を担当する女性講師渡辺は英検2級合格に悩む生徒を英検1級合格にまで指導した実績を持つ大人気講師です。

Q5:体験授業を受けたら入会しなければいけませんか?

A:いいえ、体験授業のみの参加も大歓迎です。押し売り営業は一切ありません。安心してご相談ください。

英語が苦手だったお子さまが“できた!”と笑える日を、一緒に作りましょう。

\ まずは無料LINE相談で、お子さまの“伸びるきっかけ”を見つけませんか? /